这是温暖人心的一幕。

11月17日,习近平总书记在与全国精神文明建设表彰大会代表合影时,拉着全国道德模范黄旭华的手,邀请这位站在人群中的93岁老人坐在自己身边。

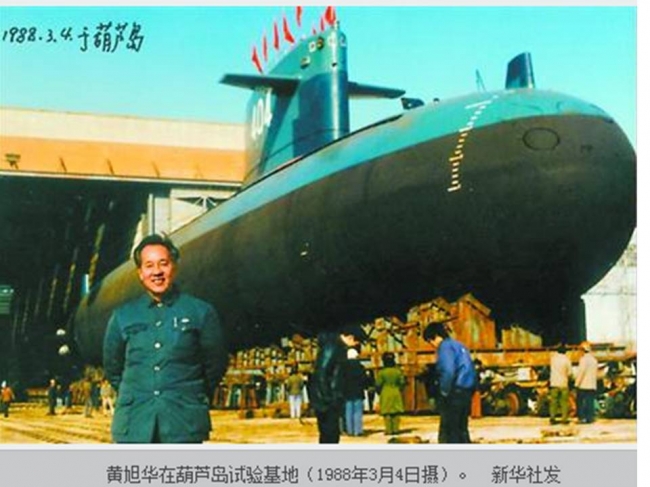

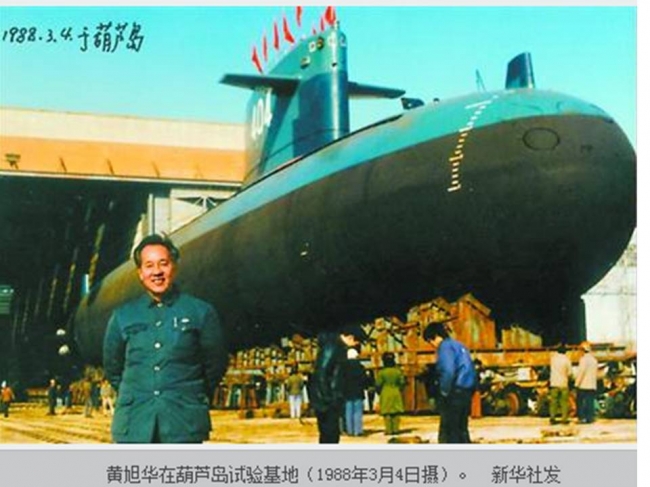

黄旭华,中国第一代核潜艇总设计师、中国工程院院士、中国船舶重工集团公司第719研究所名誉所长。

为了祖国的核潜艇事业,黄旭华30年隐姓埋名,60载风雨兼程,年逾九旬老骥伏枥。他的人生,就像深海中的核潜艇,神秘,更负神圣的使命;无声,却有无尽的力量。

算盘算出核潜艇数据

1958年,中国启动核潜艇研制工程。大学造船系毕业、参与仿制苏式常规潜艇的黄旭华,成为其中一员。

不过,当时的中国要造核潜艇,谈何容易!

1959年,赫鲁晓夫访华。中国领导人希望苏联帮助中国发展核潜艇,但赫鲁晓夫认为,中国造不了核潜艇。

对此,毛泽东主席誓言:“核潜艇,一万年也要搞出来!”

然而,面临的困难,不只是科技水平和工业生产能力落后,更大的困难是没有这方面的人才,没有人见过核潜艇,没有参考资料,国外严密封锁,一切靠自己摸索前行。

——模型玩具做参考。黄旭华及其同事零零碎碎地找到国外资料,集中分析计算,最后算出了核潜艇的样子,但又不敢肯定是否跟美国的核潜艇一样。这时,有人从国外带回两个美国“华盛顿”号核潜艇的儿童模型玩具。拆解后发现,玩具里密密麻麻的设备与他们构思的核潜艇图纸基本一样,验证了方向和思路的正确。

——算盘算核心数据。黄旭华至今还珍藏着一个“前进”牌算盘。他说,首艘核潜艇几万个数据的取得,都是通过算盘和计算尺演算出来的。为了保证数据准确,常常是两组一起算,直到结果一致。

——磅秤称设备。为确保核潜艇的重心稳定,要求所有上艇的设备都要“秤”,边角余料也不例外。“斤斤计较”后,核潜艇下水后的定重测试值和设计值几乎完全吻合。

1970年12月26日,中国第一艘核潜艇下水。当这个庞然大物从水中浮起时,黄旭华激动得泪流满面。

1974年8月1日,中国第一艘核潜艇命名为“长征一号”,正式列入海军战斗序列。

“从1965年‘09’计划正式立项,用了不到十年,我们造出了自己的核潜艇。”黄旭华说。

至此,中国成为继美国、苏联、英国、法国之后世界上第五个拥有核潜艇的国家,使得中国具备了二次核反击的能力,茫茫海疆成为阻隔外敌的海上长城!

三十载深藏功与名

深海,游弋着中国核潜艇,也深藏着研制人员的功与名。

“为了工作上的保密,我整整30年没有回家。离家研制核潜艇时,我刚三十出头,等到回家见到亲人时,已经是六十多岁的白发老人了。”黄旭华说。

“核潜艇已经融入了我的生命。你们有所不知,我的手机号码中有四位数是5209,这个号码是我自己选的。5209什么意思?我爱‘09’,‘09’是核潜艇的代号。我爱‘09’,我这一辈子与‘09’结合在一起。”黄旭华说。

因为从不知道黄旭华做的是什么工作,30年来家人屡有埋怨、不理解。直到1987年,上海《文汇月刊》刊登报告文学《赫赫而无名的人生》,描写中国核潜艇总设计师的人生经历,提到了“黄总设计师”和“他的妻子李世英”。黄旭华隐秘30年的生活,才渐渐显露于世。

黄旭华将这篇文章寄给广东老家的母亲。母亲把文章看了一遍又一遍,满脸泪水。她知道,黄总设计师的爱人李世英,是她的儿媳妇,黄总设计师肯定就是她的儿子。她流着泪对全家人说:“三哥(黄旭华)的事情,大家要理解、要谅解。”

“知儿莫如母。这句话传到我耳朵里,我哭了。30年如山的负重,释然了。我说我想您,我来看您啊。”黄旭华说。

1988年,两鬓斑白的黄旭华回到广东老家,见到了93岁的母亲。想到母亲对自己的谅解,黄旭华眼含泪花:“人们常说忠孝不能双全,我说对国家的忠,就是对父母最大的孝。”

当人们称誉黄旭华为“中国核潜艇之父”时,他总是矢口否认,说“不敢接受”,“把荣誉挂在我的头上,就当大家的一个代表吧”。

荐稿人:lry 2017-11-30 执行编辑:zjy 2017-11-30 责任编辑:tmy 2017-12-03 |