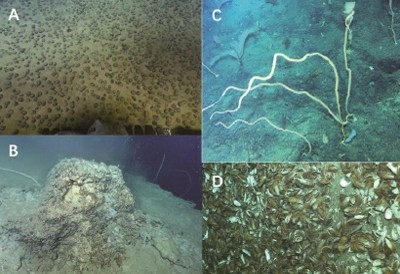

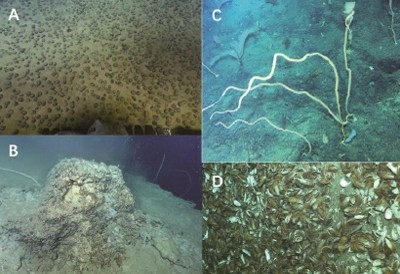

南海北部深潜航次的发现。 A:海山上的铁锰结核富集区。B:残余洋脊附近的古热液矿。 C:西沙深海的“冷水珊瑚林”。D:冷泉口的贻贝群。

(均同济大学供图) “历经八年,我们终于可以向世界宣布:南海不是‘小大西洋’!”昨天,国家基金委重大研究计划“南海深海过程演变”(简称“南海深部计划”)在沪发布成果,该计划专家组组长、中国科学院院士汪品先在发布会上自豪地对外宣告。83岁高龄的他说,这是此生在海洋科研上最想“钓”到的一条学术“大鱼”。

此前,国际地学界认为南海的演化不过是大西洋的翻版,无力获得实证的中国学者提不出自己的观点。八年来,中国科学家通过跨学科、跨部门合作,取得了大量科学数据和研究成果,冲破了一系列传统认知。通过这项长达八年的研究计划,南海已成为世界深海研究程度最高的大型边缘海,我国由此取得了南海深部研究的科学主导权,从科研上体现了“海洋强国”战略。

挑战欧美观点:南海身世远比北大西洋“坎坷”

四十年前,美国、法国开始在南海调查,得出南海形成过程与大西洋相似,属于“贫岩浆型”大陆边缘的结论。长期以来,全世界都拿大西洋模式作为标准。前两年的南海大洋钻探,就是为了验证大西洋模式的普适性。

然而,钻探结果出乎意料:南海海底并没有找到大西洋那种剥露的地幔岩,而是大量岩浆活动产生的玄武岩,因此,“南海并不是‘小大西洋’!”

过去八年,中国科学家通过大量采样、实验、分析,得出了南海形成的新认识:不同于大西洋在地球板块不断拉伸下变得越来越大,南海是在四周大陆、海沟的拉扯下,一会儿被拉伸、一会儿被挤压。

原来,南海“身世”远比北大西洋“坎坷”,先是东部海盆在3300万年前开始扩张,再是西部海盆在1000万年之后扩张,两者都在约1500万年前停止扩张,随后被马尼拉海沟挤入地幔——而1000多万年前,南海的大洋地壳比现在大一倍!

“南海的生命史”终于真相大白!汪品先说,把大西洋模型照搬到南海来,结果就错了。现在,在世界众多深海盆中,南海已脱颖而出,正成为海洋科学研究的天然实验室。

气候演变新假说:“高纬驱动”是开关,“低纬驱动”是引擎

南海的深海沉积,记录了环境变迁的历史;大洋钻探的岩芯,就是气候环境的“历史档案”。经过多年数万次分析,中国科学家提出了气候演变“低纬驱动”观点。

古气候学诞生的基础,是基于对欧洲阿尔卑斯山冰川遗迹的研究,长期以来总以为北极冰盖和北大西洋才是气候变化的源头。然而,真是这样吗?

“南海深部计划”通过科学观测发现,南海的地层记录与“国际标准”并不符合。如果套用传统的“国际标准”,南海的记录属于“地层缺失”。但经过精细分析和反复比较,中国科学家发现,原来不是地层缺失,而是“标准”有问题。

“越来越多数据表明,低纬度地区通过季风等水文循环过程,可以直接响应太阳辐射的变化;而水文循环又可引起大洋碳储备的长周期变化,并不是都要等冰盖变化来驱动。”同济大学海洋与地球科学学院教授翦知湣说,低纬度地区的水热能量是高纬度地区的七倍,“从我们的研究来看,高纬度的冰盖驱动是气候变化的开关,但‘低纬驱动’才是真正的引擎。”

“不要总是套用!不要总是照抄!”汪品先说,气候演变“低纬驱动”假说的提出再一次证明,科学家必须怀有追寻真理的信念与自信。他希望这一假说能在国际上得到响应,未来将酝酿发起国际大科学计划,号召国际同行共同研究。“只有将北大西洋和西太平洋的研究相结合,将低纬度和高纬度过程相结合,才能理解海盆成因和气候演变的真相。”

成果超出预期:南海深部的奥秘才刚刚开了个头

南海是我国岸外最深、最大的深海。“没想到这八年,我们取得了超预期的成果。”汪品先说,近十年来,随着“海洋强国”战略的提出,我国海洋科研、工程实力大幅提升,这为“南海深部计划”不断带来惊喜。

报告会上,同济大学海洋与地球科学学院教授周怀阳说:“我们在大洋底部看到的,大大出乎我们的意料。”我国自主研发的载人深潜器“蛟龙”号首次执行的用户任务,就是“南海深部计划”的下潜任务,第一次所下潜到达的海山被命名为“蛟龙海山”。“我们在蛟龙海山看到了成片的铁锰结核,而且丰度非常高。”他说,南海是否有铁锰结核存在,过去一直是个悬疑谜团。

“就在这片世界最大大陆与最大大洋间的美丽海洋,几百位国内外科学家通力合作,解开了南海的身世之谜。”汪品先认为,现代地球科学起源于欧洲,现有的许多认识带有欧洲烙印,海洋也多以北大西洋为标准,但这些认知不应被简单套用。

“‘南海深部计划’从源头上追溯了这些认知的出处,提出了不同于前人的新认识。”汪品先认为,这一系列成果还只是刚刚开了个头,由它提出的问题还需要更多研究去寻找答案。

相关链接

“南海深部计划”

“南海深部计划”,是迄今我国海洋界规模最大、科学收获最大的基础研究计划。该计划于2011年启动,总共立项60个,全国参与单位32个、参与人员超过700人次。八年来,该计划共在我国南海完成了四个航次的大洋钻探和四个深潜航次,以及地质学、生物地球化学等多个学科的大量观测与实验。 (文章来源:《文汇报》2019年8月15日第5版) 荐稿人:ffy 2019-08-15 执行编辑:lyh 2019-08-15 责任编辑:zjy 2019-08-15 同济大学关心下一代网站首页 |