|

【字体:放大 正常 缩小】 【双击鼠标左键自动滚屏】 |

|

登录日期:2016-12-23 【编辑录入:lrylry】 文章出处:《文汇报》2016年12月23日第4版 |

| 太空华尔兹 |

|

作者:摄影/谢震霖 袁慧厉 李宗德 撰文/许琦敏 郭超豪

阅读次数:4831

|

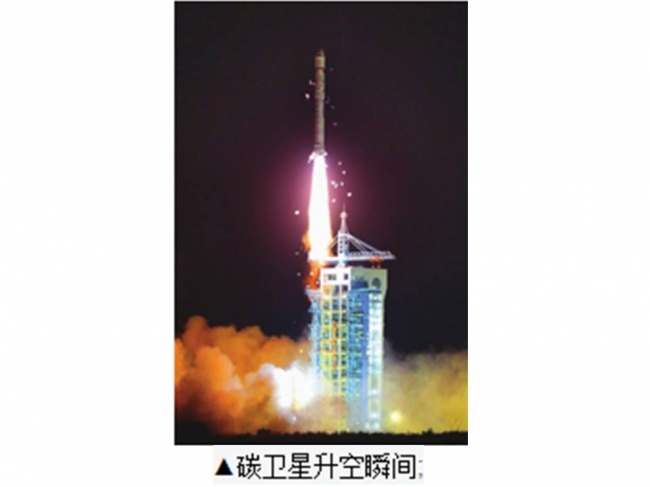

——碳卫星研发团队突破传统挑战科学前沿

能想象有这么一颗活泼调皮的卫星吗? 它一会儿看看太阳,一会儿又望望地球,身形好像在跳华尔兹,不停俯仰侧转,又像在开赛车,快时慢。这与尽量追求身姿稳健的传统卫星截然不同。 12月22日凌晨3点22分成功发射上天的我国首颗全球二氧化碳监测科学实验卫星 (简称碳卫星),就是这么一颗调皮的卫星。它出自一个平均年龄只有31.2岁的年轻团队———中科院微小卫星创新研究院碳卫星团队之手。 为了让科学家从一颗卫星中获得尽量大的科学回报,这个只有45人的团队奋斗了整整6年,在不断突破传统的过程中勇于创新、自我加压,力求把最新的科学设想变为现实。 突破传统,让卫星“跳舞” 传统卫星最怕的就是身姿不稳,一旦“翻身”就回复不过来,所以卫星姿态控制一直很受重视。不过,对碳卫星来说,不停翻转身姿却是一个不得不挑战的选择。 “碳卫星要观测的海面太阳耀斑、地面目标、太阳、月亮都是不停在动的目标。对卫星而言,不仅要能搜索到观测目标,还要满足一定的光线入射方向约束。”碳卫星项目副总设计师张永合介绍说,要实现这些观测模式,碳卫星必须不断调整身姿,改变姿态机动速度。 “我们也可以按部就班,但更愿意接受挑战,突破传统。”张永合说,这个团队很年轻,很多成员都是一毕业就加入进来的,脑子里框框少,一心想着如何设法解决科学家提出的要求。 为了让碳卫星在轨道上按观测需求翻转,研发人员设计出了“斗牛舞”“探戈”“华尔兹”等多种“舞步”,而控制这些“舞步”的是极为复杂的模式切换与姿态导引控制程序。为确保卫星能在进入轨道后步态自如地“起舞”,这些程序都经过了无数次测试。 “如果不把科学研究放在第一位,而只作为工程项目来对待,研发过程可能不会这么复杂。但碳卫星上天,必须要为科学家带回更多有价值的科研数据,才能体现其最大价值。”张永合说,做科学实验卫星,他们不会放弃这个初衷。 追求完美,再难也要试 普通卫星研制周期一般是4年,而碳卫星整整研发了6年。在不断突破、不断创新的过程中,这支年轻的队伍必须迎接伴随而来的挑战,一方面卫星诸多核心指标实现难度很大,另一方面项目的工程实施也存在诸多波折。然而,在漫长的研制岁月里,他们并没有“苦大仇深”,而是乐观面对。 碳卫星数传主任设计师何晓苑回忆,碳卫星初样、正样都需要去新疆乌鲁木齐进行场外测试。今年1月,他们去做测试时恰逢大雪,装载仪器的车辆在上山途中遇上路面结冰打滑,险情迭出。“不过,当我们登上山顶,看到群山连绵的雪景,瞬间忘记了一路的疲惫和惊吓,又打起精神,做起了试验。” 与一般卫星不同,科学卫星具有很强的探索性,在研制过程中,需要根据学科发展动向和科学认识的深入,开展一轮又一轮的方案优化分析与可实现性评估,尽可能满足科学家提出的最新要求。 比如,碳卫星中的云和气溶胶探测器,相比于立项初期,科学家期望增加三个角度偏振观测的要求,增加用漫反射板定标的方式。微小卫星创新研究院作为卫星总体单位,与仪器研制单位长春光机所联合分析,大胆决定为卫星增加一定的重量与功耗资源,使得这些设想得以实现。“很多想法听起来简单,但实现难度不小。对星上软件来说,需要针对更改做大量测试验证,其工作量往往超出软件修改本身。不过,既然科学家提出要求,再难我们也要试一试。”软件主任设计师万志强说。 尽管做得辛苦,但碳卫星的研制培养出了一批对空间大气探测任务有深入了解的卫星工程师。张永合认为,这更是一种收获,“今后当科学家再提出此类需求,这批跨界人才可以更好地将其翻译成工程语言,提供系统解决方案,打造更先进的探索未知的利器。”

荐稿人:lry 2016-12-23 执行编辑:lry 2016-12-23 责任编辑:tmy 2016-12-24 |

| 0 |

|

相关评论: (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

|

-

暂无相关信息

当前位置:首页