原标题:模范人民教师 妈妈用一生做到了

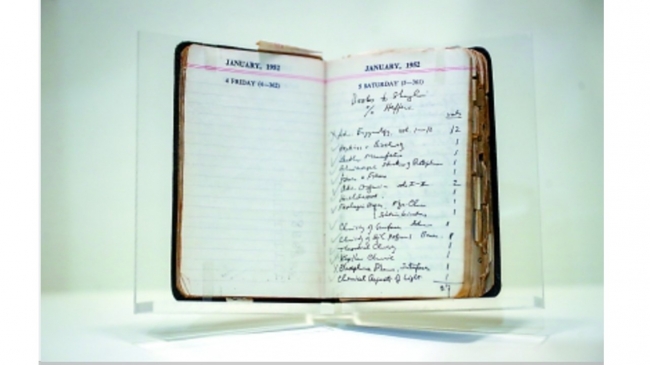

这本承载着特殊归国记忆的小册子上,满满列着谢希德归国前收拾行李和待办事项的清单。

观众在解放日报社参观“挚爱·至德——谢希德百年诞辰纪念展”。

2021年3月28日,正值谢希德先生百岁诞辰。由解放日报·上观新闻与复旦大学联合推出的《挚爱·至德——谢希德百年诞辰纪念展》昨在解放日报社揭幕。百余件珍贵实物展品,记录着这位著名物理学家、教育家、社会活动家的人生。

“许多东西,我也是第一次见。”展览现场,谢希德先生之子曹惟正感谢着为展览奔忙的各方,他在长廊中慢慢走,慢慢看,更多回忆涌上心头:“68年前,1953年3月19日,妈妈从国外留学回到上海的第一个生日,爸爸将德文版的《理论力学》作为生日礼物送给刚到复旦任教的妈妈。爸爸在书的扉页上写道:‘德:做一个模范的人民教师’,这是爸爸对妈妈的期望,也是人民对妈妈的期望,妈妈用她的一生做到了。”

一张大学时期的成绩单

谢先生一生成就卓著,她是新中国半导体物理学科和表面物理学科奠基人,被誉为“半导体之母”;她在20世纪80年代担任复旦大学校长期间,带领师生员工致力于学校发展和建设,取得突出成果,深受复旦师生爱戴;她还曾先后担任上海市科协主席、上海市政协主席等领导职务,在科学、教育、中外交流、妇女工作等领域都有重要贡献。

此次展品中,最令曹惟正印象深刻的两件,一件是她在厦门大学求学时期的成绩单,基础物理、理论物理、热力学、光学等科目,均为90分以上。另一件,是1949年夏天她的题为《关于碳氢化合物吸收光谱中氢键信息的分析》的硕士论文,在史密斯学院获评“优异”。

一同看展的参观者看到这里,情不自禁脱口而出:“谢先生一直是学霸啊!”曹惟正赶紧摆手说,“这可不能让今天一起来的舅舅听见,老人家老派,对新词汇不熟悉,不喜欢这个词。有一次听到有人这么说,直接反驳‘她从来不霸道。’”

“这次,我得以有机会系统整理妈妈的遗物,得以有机会向妈妈的同事、学生深入了解妈妈的往事,我对妈妈有了更深、更全面的了解。”他说,在整理的文稿中,一张明信片大小的“上海外文书店订书通知单”让幼年的回忆再次泛上心头。“妈妈和爸爸几乎每个周日都要去外文书店二楼内部门市部购买影印的外国期刊书籍,先在预订目录上查找需要的书目,影印本到了以后,外文书店就会将通知单寄到家中。有时我们是全家一同去,他们负责买书,我负责背回家。有时他们忙,取书的任务就交给了我。过了一段时间,书店里的人都认识了我……”,曹惟正说,爸爸妈妈隔着书桌相对而坐,埋头看书的情景,让他永远铭记在心。

一本打满钩的小册子

此次展品中,也有曹惟正提供的。那是一本比巴掌还小的笔记本,漫长岁月斑驳了黑色封面封底,泛黄了书页,展开看,一行行字迹后,一个个钩。

“整理时,我也不知道是什么,翻开仔细看,是当年爸爸妈妈回国前整理行李事务的清单,完成一项,打一个钩。”他说。这本小册子背后,是1952年,在海外求学有成的谢希德与曹天钦夫妇突破重重阻碍,辗转多地,终于回国。

1999年9月,《解放日报》推出“我和祖国”国庆征文,谢希德写作《五星红旗唤我回国》投稿:“这5年的留学经历,我觉得自己像一只大雁:在寒风萧瑟万木凋零的严冬,不得不离开家园;如今春回大地,我要振翅飞回祖国故园,去耕耘、去奋斗。”当时的报纸版面,同样在展墙上无声诉说。

曹惟正也忘不了,1942年10月,刚读大学的母亲手写自荐介绍的最后一句:“国家在巨变中,人类的历史正在重写,中国的前途有待于这辈青年的努力。”

“我四个月大的时候,妈妈就去北京工作,但是妈妈的教育没有松懈过,”曹惟正说,“她教我组装半导体收音机,从单管机到四管、八管的晶体管收音机,至今我还珍藏着她当年亲笔画的示意图。”后来,他考取了复旦大学物理系,母亲要求十分严格。他从来没有因为是谢希德的儿子而在复旦搞特殊化,周末回家时,都是骑自行车来回,即使有事要找妈妈帮着从家里捎东西,也都是用校门口的付费公用电话联系。

一只用到现在的炒菜锅

展览现场,花白头发的张强基、蔡颂仪夫妇,既是谢先生的学生,后来又成为她的同事。曹惟正赴美读书时,当时准备回国的这对夫妇把自家的炒菜锅留给了恩师的儿子。“谢谢你们今天能来,也要谢谢,那只炒菜锅子我用到现在。”曹惟正握着两位老人的手说。

他记得,儿时母亲工作忙,在复旦大学担任校长期间,校长办公室很少用,主要在物理系的办公室工作。下班后,也十分欢迎同事来家里谈工作。“这次展览,有些年纪大的母亲的故人后辈,我不敢告诉,怕他们路途劳顿。”曹惟正说。

在他心中,母亲是一生都不愿麻烦别人的人。当时他在美国工作,母亲在病榻上的最后一段时间里,始终说着希望他回去,不要耽误工作。2000年,母亲走的那一年,他回了上海三次:1月份一次,2月份一次,3月份,送别了母亲。“我的父母亲,都签署了遗体捐赠协议,他们是同一天签署的。”他说,爸爸妈妈相濡以沫四十余年。1952年他俩结婚,携手回国;1956年5月,同一天加入中国共产党;1980年11月,同时当选为中国科学院院士。

“她热爱事业,热爱生活,热爱美。”复旦大学校党委书记焦扬说,“我记得谢校长西装领口,总有一领丝巾,或是一缕漂亮的衬衫飘带,这种优雅,这些亲切,现在大家想起来,依旧恍如昨日。” (附:同日《新华每日电讯》第9版文章) 举国“关芯”时,更念“拓芯”人

荐稿人:lry 2021-03-19 执行编辑:ych 2021-03-19 责任编辑:lyh 2021-03-19

|