|

【字体:放大 正常 缩小】 【双击鼠标左键自动滚屏】 |

|

登录日期:2025-04-05 【编辑录入:lrylry】 文章出处:《文汇报》2025年4月3日第6版 |

| 复旦团队研制全球首款二维半导体芯片 |

| 突破硅基极限,相关成果登上《自然》 |

|

作者:文汇报见习记者张菲垭

阅读次数:3811

|

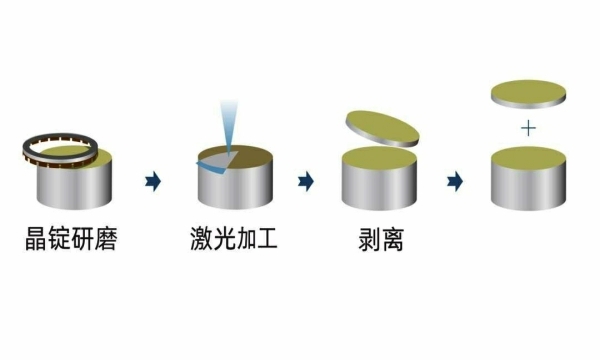

复旦团队研制全球首款二维半导体芯片 摩尔定律逼近物理极限,如何突破这一瓶颈成了全世界集成电路领域科研工作者关注的重点,路径之一是利用新材料实现电子器件的迭代。 配图、荐稿:lry 2025-04-05 执行编辑:ych 2025-04-05 责任编辑:lxl 2025-04-05 |

| 0 |

|

相关评论: (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

|

-

暂无相关信息

当前位置:首页