|

【字体:放大 正常 缩小】 【双击鼠标左键自动滚屏】 |

|

登录日期:2016-12-12 【编辑录入:lrylry】 文章出处:《文汇报》2016年12月12日第1/2版 |

| 匠人造星 |

|

作者:#文汇报特派记者 张晓鸣

阅读次数:12216

|

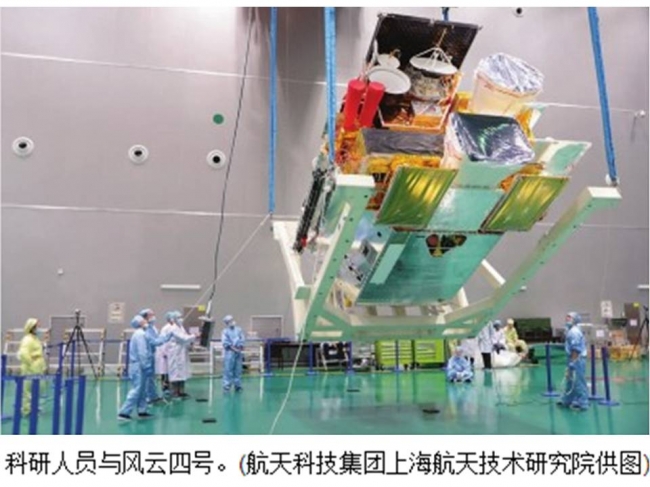

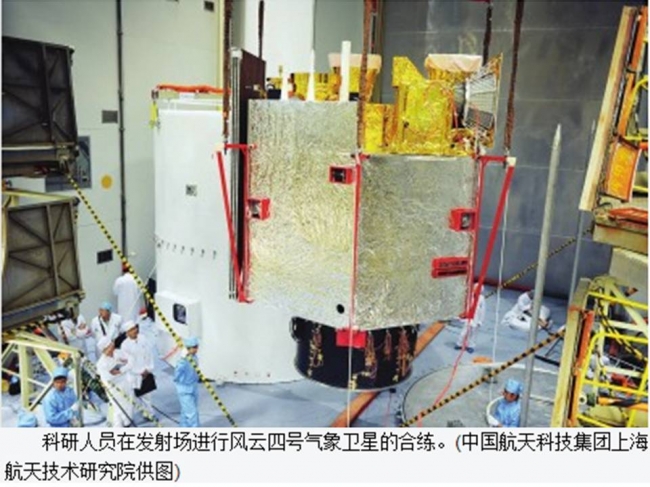

“所有核心技术都是自主研发”———记风云四号卫星研制团队

11日凌晨,我国风云四号卫星在西昌卫星发射基地成功发射,自此气象卫星家族诞生了一颗耀眼的新星,正式宣告我国静止轨道气象卫星达到世界级先进水平。此时此刻,忙碌在西昌发射中心与西安飞控中心的一群人相拥在一起,分享喜悦。 “风云四号卫星历经七年预研、七年研制,有着不平凡的成长史。这个型号不仅是平台新、载荷新,关键是我们的研制队伍更新。”风云四号卫星总指挥陈文强终于可以发自内心地松口气。 2010年,风云四号由国家正式批准立项,由中国航天科技集团上海航天技术研究院抓总研制。没有豪言壮语,有的只是一步一个印记的脚踏实地,研制团队很快投入到卫星方案的研制工作之中。很快,一个独具特色的高轨三轴稳定定量遥感卫星方案跃然而出——新型的六面柱体构型、贮箱平铺方案,双总线体制,载荷—星敏感器共基准以及精密控温方案,星上实时图像导航配准技术,星上微振动抑制技术…… 理论的可行,并不意味着工程上的实现。一方面要在一颗卫星上解决别人历经三代卫星才解决的问题;同时还要把别人知难而退的工作继续下去,难度可想而知。 但不难,又怎么能称国际一流呢?陈文强介绍,一开始,我们就确定了以图像定位与配准、微振动抑制与测量等五个整星的重大关键技术为代表的技术攻关方向,在充分研究国外相关卫星公开资料的基础上,调研了同类高轨卫星的结构、热控、设计思想,并针对风云四号大载荷高精度定量遥感的特点,从整星设计就开始予以考虑,争取少走弯路。 其中,图像定位与配准是当前各国静止轨道气象卫星都在全力攻克的关键技术之一。“这个技术就是卫星通过实时测量计算,消除姿态变化等各种影响成像的因素,使在3.6万公里高的卫星‘眼睛’永远瞄准我们想让它看的地方,同时在拼接拍摄的图像时做到零误差。”风云四号卫星总设计师董瑶海解释。 董瑶海说,早前也试图与欧洲合作,但一个小小的元器件,欧洲人却开出比整星还贵的天价——“5亿元人民币你要不要?”航天技术是买不来的。近七年的钻研,打造出这颗设计寿命七年的风云四号,最令董瑶海自豪的是,“所有的核心技术都是自主研发”。 在不断摸索的基础上,团队渐渐迎来了曙光。伴随着卫星高精度姿态确定方法、热变形在轨辨识和建模技术以及姿态、轨道和热变形补偿技术等技术瓶颈的先后攻破,科研人员建立了一整套图像配准的算法研究,并最终通过星上每5毫秒一次实时对有效载荷扫描镜转角进行补偿,使卫星图像定位与配准精度达到一个像素以内,补偿效率到达98.8%。 工作中无小事,做精益求精的执行者。这就是风云四号团队里每一位航天人践行工匠精神的真实写照。把简单的事情做得不简单,把每一件小事做到位,甘心在卫星的每一个系统里扮演着螺丝钉的角色,从无怨言。 董瑶海是团队里出了名的抠细节魔头,甚至是有些强迫症。在会上问倒设计师的问题,第二次开会接着问,还不会,第三次开会再问,直到把问题解释清楚,做到心里有底。每天试验结束,自己一个人还会快速把数据看一遍,找问题。大伙儿经常调侃他为什么总是爱P图,还专注于一种图,他的回答是除了源于对技术的着迷与探索,那就是对细节的注重了。 “人生需要梦想,成功需要坚持”——这句话,记者在不止一位上海航天人的口中听到。或许,用这个社会世俗的评价标准来判断,他们的收入并不高、地位也没有那么尊崇,但谈起所从事的事业,想起天上群星中,有一颗自己参与设计的“星星”在发光,自己曾亲身经历将“星星”送上天的过程,他们的眼中散发出的那种光芒格外耀眼。 突破传统双翼构型、采用牵线木偶形式悬挂 没想到你是这样的太阳翼 传统卫星的太阳翼都是双翼构型,分布在卫星的两侧,就像两只展开的翅膀。风云四号作为新一代气象卫星,其功能十分强大,星上载荷众多,尽管其六面体的身板已经不小了,但是分配给太阳电池翼的指标是只有一侧能安装。 什么?不是开玩笑吧,在3.6万公里的高空作业,只能安装一个翅膀,你叫我如何保持平衡,如何保持稳定! 有“颜值”——让“T”构型太阳翼亮相太空 风云四号卫星的主要作用是精准地进行气象预报,而前提是精准实现对地观测,因此,卫星轨道姿态控制的精准性非常重要。翅膀不稳定怎么行! 为了稳定地提供电能,确保卫星正常有效工作,太阳电池翼自身必须平衡,且抗干扰能力要强。中国航天科技集团上海航天技术研究院805所的设计师们首次给卫星的太阳电池翼设计了炫酷的“T”构型。 “星上各类载荷的机械转动都可能使太阳电池翼产生微小晃动,这种晃动传递给卫星可能会干扰其观测的精准性,而‘T’构型大大缩短了太阳翼质心和卫星的距离,一旦太阳翼发生晃动或者抖动,对卫星的干扰也是非常小的。”805所太阳电池翼副主任设计师王威介绍,“就跟人保持稳定的原理是相似的,人伸开双臂容易被拉动或拉倒,把双臂紧贴身体就相对稳定多了。” 靠“才华”——把运动耦合扼杀在摇篮里 太阳电池翼的主要功能是对日定向,吸收太阳能将其转化为电能并源源不断地提供给卫星,为了保证太阳光尽可能地直射电池片,太阳电池翼一直在围绕太阳旋转,在这个过程中,就会产生运动耦合,而运动耦合一旦发生,卫星将产生剧烈晃动,轻则影响观测精度,重则卫星受到损坏。 其实,运动耦合并不是航天器特有的,日常生活中也存在。比如,洗衣机脱水,在刚启动和最高速时,机器的振动都不大,但是当洗衣机转筒在某一速度的转动频率与结构频率产生运动耦合时,振动就会放大。 805所的设计师们通过摸清太阳电池翼自身的频率特性,从设计上错开两者引发运动耦合的频率。“测量计算太阳翼的频率并不复杂,使其悬挂摆动起来进行测试便可,复杂的是怎样使太阳翼悬挂摆动。”805所科研人员介绍,“悬挂式固定不牢,怕太阳翼损坏;固定太牢,产品的频率就测试不准了。” 为了解决这一难题,设计师们动了不少脑筋,最终采用牵线木偶的形式,通过长长的细线将太阳翼吊起,并通过机构使得细线的长度能随着太阳翼晃动缩短或变长,从而保证测试出产品最真实的频率特性,有效地避免了二者运动耦合现象的发生,确保卫星安全、稳定运行。 (文章来源:《文汇报》2016年12月12日第1/2版)

荐稿人:lry 2016-12-12 执行编辑:lry 2016-12-12 责任编辑:xwf 2016-12-14 |

| 1 |

|

相关评论: (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

|

-

暂无相关信息

当前位置:首页