——焦裕禄精神启示录

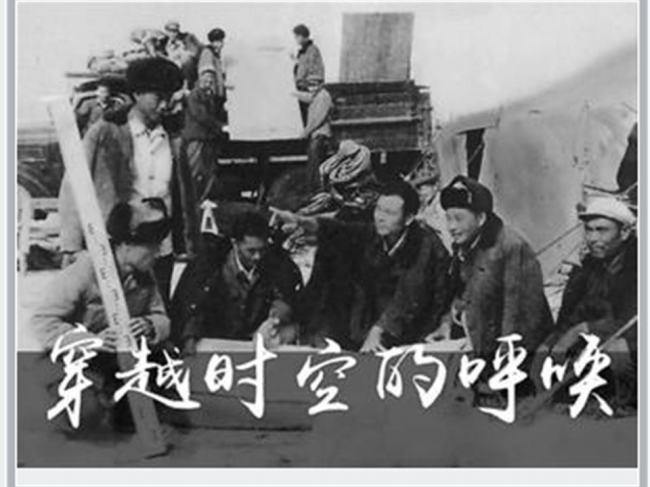

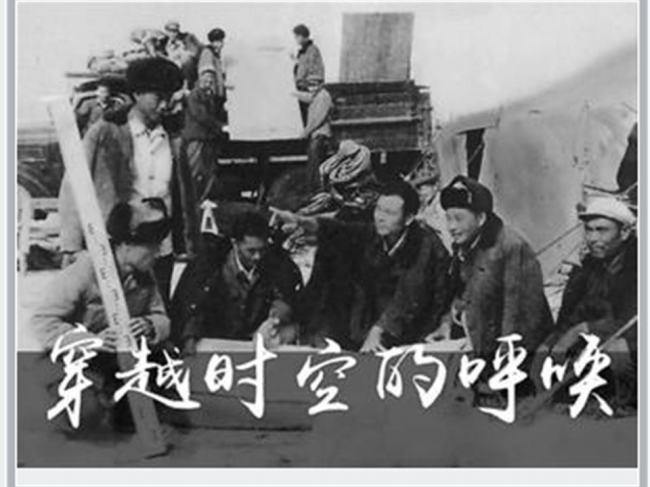

焦裕禄(前中)二十世纪六十年代在兰考沙区现场组织抗灾(资料照片)

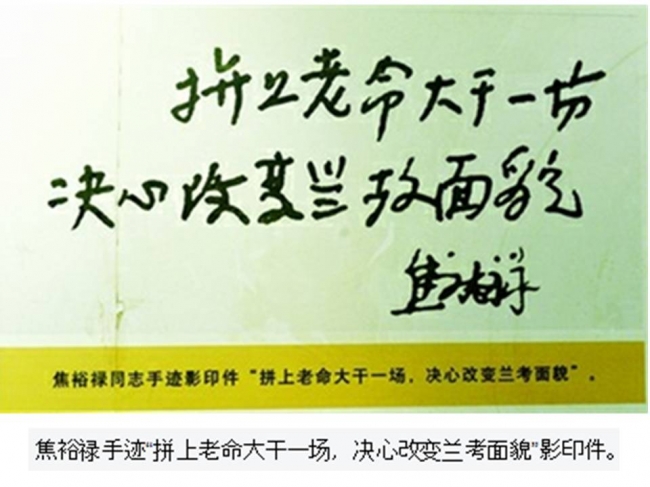

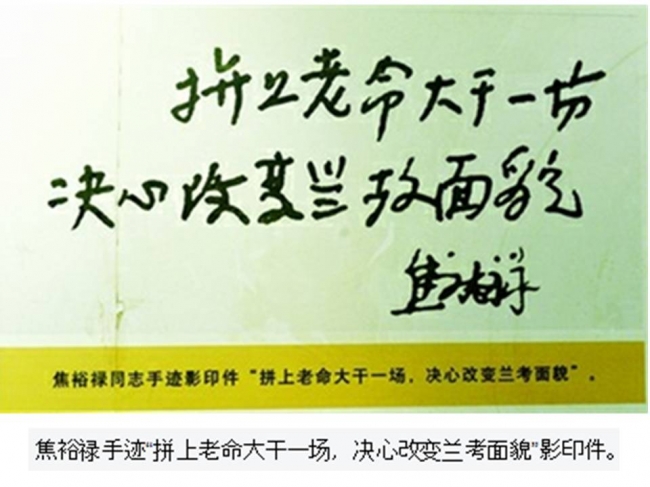

(手迹影印件从《文汇报》2014年5月15日头版下载)

新华社记者 张严平 赵承 刘雅鸣 张兴军

当群众最困难的时候,共产党员要出现在群众面前

北风响着尖厉的啸音,积雪有半尺厚。焦裕禄迎着大风雪,什么也没有披,火车头帽子的耳巴在风雪中忽闪着。那时,他的肝痛常常发作,有时痛得厉害,他就用一支钢笔硬顶着肝部。现在他全然没想到这些,带着几个年轻小伙子,踏着积雪,一边走,一边高唱《南泥湾》……

在许楼,他走进一个低矮的柴门。这里住的是一双无依无靠的老人。老大爷有病躺在床上,老大娘是个瞎子。焦裕禄一进屋,就坐在老人的床头,问寒问饥。老大爷问他是谁?他说:“我是您的儿子。”

摘自长篇通讯《县委书记的榜样——焦裕禄》

作者 新华社记者 穆青 冯健 周原

5月14日,一个平凡而又伟大生命的祭日。

县委书记的榜样——焦裕禄离开我们整整50年了。

河南兰考县的焦裕禄墓园,汇聚了潮水般前来祭奠的人们。

焦裕禄在兰考工作了一年零四个月即病逝在岗位上。然而,这一年零四个月却成为穿越时空的永恒。

焦裕禄,这个永不褪色的名字,如一座丰碑,矗立在兰考,矗立在中国大地,矗立在亿万百姓心中。

“把泪焦桐成雨”——有一种缅怀感天动地

这是兰考最高大的一棵泡桐树。

50多年前,焦裕禄亲手种下的这株小麻秆,如今已是华盖如云,人们称之为“焦桐”。

睹树思人,焦裕禄留下的最宝贵遗产是什么?

与人民群众的血肉之情,是焦裕禄精神50年穿越时空,镌刻在这片土地上最深厚的印记。

当年在兰考县委当干事的刘俊生忘不了51年前那个冬天,焦书记顶着狂风大雪,走出县委大门。他说:“大雪封门,我们党员干部不能坐在屋里烤火。我们应该到群众中去,解决群众最需要解决的问题。”在许楼,他走进一个低矮的柴门,这里住的是一对无儿无女的老人。握住双目失明的老大娘的手,焦裕禄问寒问饥。一旁的老大爷问:“你是谁?”焦裕禄回答:“我是您的儿子。”老人哆嗦着手不停地抚摸着焦书记,热泪纵横。

“我是您的儿子”——半个世纪过去了,这一深情的表达,今天听起来,仍直抵人心,发人深省。

这是共产党人的宗旨、情怀、信念,也是党的立党之本!

在焦裕禄离世50年后的今天,为什么他的墓碑前会洒下那么多的泪水?

是怀念,是追思,更是彻骨透心的呼唤。

大别山区种粮大户柳学友感慨地说:“现在不少干部与焦裕禄相比,差距太大。很多地方一年见不到一次县委书记。偶尔有领导下乡,也是前呼后拥,浮在表面,站在地头,走走过场。还有的干部连有些庄稼都认不清。”

焦裕禄就是一根标杆,他让群众怀念,也让群众量出了今天干部的长短。

79岁的兰考葡萄架村原村支书孙世忠从“心中装着全体人民、唯独没有他自己”的焦书记,说到今天一些“心里只有自己”的干部,得出一个理:“群众观念丢掉了,群众路线走偏了,群众就会把你抛弃。”

对于焦裕禄之后的第14任县委书记、来兰考工作已经一年半的王新军来说,焦裕禄当年对群众说出的那句“我是您的儿子”,已成为心中时时震响的座右铭。他在群众路线教育实践活动的对照检查材料上,多次使用 “愧疚”“惭愧”“愧对”“对不起”等词汇。他说:“在焦书记工作过的土地上,才真正懂得了什么是金杯银杯不如老百姓的口碑。”

今年初春,王新军利用清明三天假期,走进兰考的一些偏僻乡村。村民们看到县委书记的惊奇,让他脸红,更让他受到鞭策。“差距太大,只有奋力追赶!”

穿越50年历史烟云,“把泪焦桐成雨”,凝结着人民对焦裕禄的深切思念与精神呼唤;公仆情怀,这是焦裕禄留给党员干部的最宝贵精神遗产。

“父老生死系”——有一种力量坚如磐石

兰考无处不泡桐。

满城桐花飘香的时候,最是人们思念焦裕禄之时。

满地满坡的泡桐,成为焦裕禄带领兰考人民治理水沙碱“三害”的金钥匙。

50年后,徜徉于焦林中,总有人这样问:为什么焦裕禄在兰考工作仅一年零四个月,就找到了多少辈人没有找到的“除三害”的办法?

答案并不复杂。

走进焦裕禄纪念馆,一辆50多年前的破自行车、一双50多年前的破胶鞋记录下,焦裕禄靠骑车走路,踏遍了全县149个生产大队中的120多个,住牛棚下大田,蹲点调研。

在盐碱区,他经常抓一点碱土放在嘴里品尝,说出咸的是盐,凉丝丝的是硝,又臊又苦的是马尿碱,这让和盐碱地打了一辈子交道的老农目瞪口呆。

焦书记最常说的一句话是,“吃别人嚼过的馍没味道”——时隔50多年,响在我们耳边的这句大白话,传递着深刻思想哲理。

在近期群众路线教育实践活动中,不少基层党员干部坦言:和焦裕禄时代相比,现在交通便利了,但距离基层却远了。

兰考县长周辰良自我剖析:在推动工作中有时为了装点门面、树好形象,干一些面子活;为了在观摩评比中争个好名次、留个好印象,搞一些花架子。

湖北红安县委书记余学武拿红苕作比喻:当地说一个人“苕”是讽刺这个人笨、傻。不过“苕”也有另外一层意思,即憨厚、老实、执着。用在干部身上,可以理解为不耍花招、不走捷径,奔着目标,踏踏实实干活,一步一个脚印地前进,不胜不休,而这恰恰是现今一些干部所缺少的。

半个多世纪前,焦裕禄带领兰考干部群众跑遍全县,追洪水、查风口、探流沙,寻求治理天灾的科学方法。时至今日,一些村庄还流传着焦裕禄当年下乡编的顺口溜:“沿着河,背着馍,渴不着,饿不着。”

“看到泡桐树,想起焦裕禄。”兰考人民至今保留着这个习惯,房前屋后、庭院地头,有空地就种上几棵泡桐。泡桐树栽在农田里,既防风治沙,还能提高粮食产量。

兰考县农林局副局长张建军说:“到今天,兰考人民还在享焦书记的福呢!”

从一个人到一种精神,从一棵树到一个产业,贯穿其中的是焦裕禄赤诚为民的真挚情怀,是探求就里的求实作风。

“毋改英雄意气”——有一种奋斗气壮山河

这是一种精神的定格:一把藤椅,静静地放在一张破旧的办公桌前。藤椅右手,一个大洞无声地诉说着主人曾经的病痛——肝疼袭来时,他就用茶缸靠在藤椅上,紧紧地顶在痛处。日久,藤椅被顶出一个大洞。

就是在这张藤椅上,焦裕禄写下了生命中最后一篇文章的提纲,题目是:《兰考人民多奇志 敢教日月换新天》。

望着这张藤椅,人们就会想起1962年冬天,大雪纷飞。饱受风沙、盐碱、内涝“三害”困扰的兰考,粮食产量下降到历年来最低水平。小小的县城火车站,挤满了外出逃荒的灾民……一位省领导来视察,看到兰考灾情严重,提出不如一分为四,划给周边四个县。而新上任的焦裕禄坚定地说:“情愿累脱三层皮,也不能把困难推给兄弟县。”

望着这张藤椅,人们就会想一年零四个月中,焦裕禄下去查风口、探流沙、找水道、治盐碱……面对兰考自然灾害的肆虐和贫困落后的实际,他挥笔誓言:“拼上老命大干一场,决心改变兰考面貌。”他写下“干革命就得敢闯!成功了,有经验;失败了,有教训。只要敢闯,就能从困难中杀出一条路来!”

望着这张藤椅,人们就会再一次听到焦裕禄充满激情的声音:“革命者要在困难面前逞英雄!”

今天的我们,还有没有这般英雄气概?

今天的我们,还有没有这样的责任担当?

时代在追问。

松柏肃立,柳丝低垂。

50年过去,墓碑上的焦裕禄依然年轻英俊。他当年留下的最后一句话,铿锵激越,撼人心魄:“活着我没有治好沙丘,死了也要看着你们把沙丘治好。”

愿这种豪情壮志激励后人砥砺奋进“肝胆长如洗”,迸发“敢教日月换新天”的强大精神动力。

“两袖清风来去”——有一种品格高山仰止

焦裕禄纪念馆里,一份他亲自起草的《干部十不准》,吸引了参观者的注意。

其中一条:“一律不准送戏票”,“十排以前戏票不能光卖给机关”。

一张小小的戏票,背后有着怎样的故事?

刘俊生的思绪再次回到了50年前。他说,焦书记来之前,给县委领导送戏票是一个惯例。而且给县委主要领导留票,总是第三排正中间的位置,群众就有意见,戏称第三排为 “老三排”,县委主要领导是老三排“排长”。

后来,看白戏发展到县委每个机关都有份。

焦书记来之后说,谁看戏,谁买票,谁花钱,不准看白戏。

期间,他无意间得知儿子因认识售票员看戏未买票,便立即拿钱叫儿子去补票。

正是这一串的“戏票问题”,促使他起草了《干部十不准》。

1966年2月26日,根据焦裕禄生前遗愿及兰考民愿,河南省委决定将焦裕禄的遗体从郑州迁往兰考。当天,兰考万人送葬,人山人海,焦守凤刹那间明白了父亲曾经的严厉,所有的委屈与不解转眼化为泪飞为雨的感情。

50年后,在第二批党的群众路线教育实践活动中,兰考县委制定公布了新的《兰考县党员干部“十不准”》。

50年过去,仿佛一切都在变,又都没有变——

王新军说:“对照焦书记起草制定的《干部十不准》,新时期对兰考党员干部的要求,与不搞特殊、清正廉洁、严于律己的焦裕禄精神是一脉相承的。”

在焦裕禄陵园,离墓地不远处的纪念馆里,人们排起长队参观焦裕禄事迹展。他们中有拄着拐杖的老者、怀抱孩子的妇女、稚气未脱的少儿。展柜里,摆放着焦裕禄生前用过的物品,从生锈的锄头到带着窟窿的布鞋,还有打了42个补丁的被子。

睹物思人,观者唏嘘不已。

来自安徽怀远县的一家公司经理陈明对记者说,时至今日,焦裕禄的事迹和精神仍能引起全社会共鸣,充分反映了人民群众对廉洁奉公、一心为民的焦裕禄式的好干部的热切期待和强烈呼唤。

“任何时候都不搞特殊化。”这句朴素得不能再朴素的话语,今天读来,依然能引发历史情境与当代心灵的强烈共鸣。

“焦裕禄是一座丰碑,焦裕禄精神像一面旗帜。人民呼唤焦裕禄,是在呼唤我们党一贯同群众血肉相连的好传统,呼唤一切为了人民、一切依靠人民的好作风,呼唤我们党的崇高理想。”跟随焦裕禄工作一年零四个月的刘俊生说。

“焦裕禄同志给我们留下了那么多,我们能为后人留下些什么?”习近平总书记在兰考考察时提出,教育实践活动的主题与焦裕禄精神是高度契合的,要把学习弘扬焦裕禄精神作为一条红线贯穿活动始终,做到深学、细照、笃行。

50年时空穿越,短暂的生命铸就精神的永恒。

让我们再一次呼唤:为了那永远不改的本色“依然月明如昔”! (据新华社北京5月14日电)

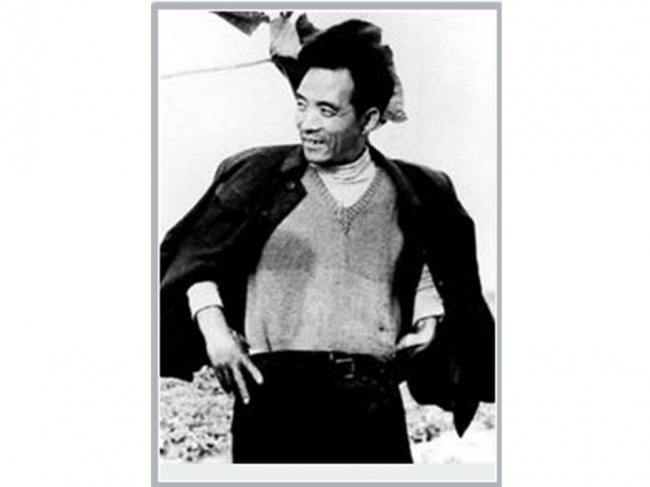

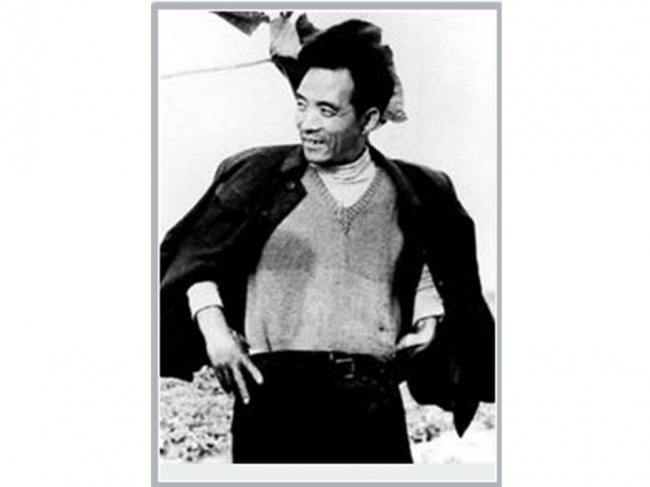

焦裕禄在泡桐前的留影(资料照片)

关于焦裕禄

那些你还不知道的事

他是众人缅怀的人民公仆、干部旗帜,同时也是有家有口、有血有肉的普通人。

焦裕禄,那些鲜为人知的背后故事,从身边人口中娓娓道来。

工资高却无积蓄

上有2位老人,下有6个儿女,焦裕禄和所有男人一样承担着养家糊口的责任。

1962年始为兰考县委书记的焦裕禄,被定为14级干部。时任兰考县委宣传干事的刘俊生回忆:“焦书记级别比较高,有130多元钱。”在此之前,焦裕禄在洛阳矿山机械厂工作数年。工友张兴霖记得,焦裕禄工资有50多元钱。

无论在工厂还是当县委书记,焦裕禄都算得上“高收入阶层”,但焦家却经常吃不饱饭。焦裕禄任洛阳矿山机械厂一金工车间主任时的邻居张泉生回忆,“他家人口多,就那么点粮食怎么吃得饱啊!”

有钱买不到,饿肚子也就罢了,蹊跷的是,如此高的工资,焦家却没有积蓄。他的工资哪去了?

当年的兰考县葡萄架村大队会计孙世忠回忆,焦裕禄曾连续3个月在此调研,每天都交一斤二两的粮票和四毛钱作为伙食费。跟随焦裕禄下乡的刘俊生说,“他交的伙食费只多不少,碰到农民家里条件差的还会另给钱。”

原洛阳矿山机械厂工人吴永富第5个孩子出生时家境困难,焦裕禄送去了10元钱;工人刘辅臣妻子生小孩后想喝点小米稀饭,焦裕禄把仅有的2斤小米送到了他家。类似的故事听许多人讲起,焦裕禄工资高却一穷二白,这种怪账只有老百姓算得清楚。

好妻子传承家风

人们谈起焦裕禄,却往往忽略了他背后的女人——徐俊雅。当年爱唱歌的姑娘与能拉会唱的焦裕禄结缘,携手走过兰考治“三害”的艰苦岁月,更在离开焦裕禄的漫长后半生,以一个女性的坚韧抚育6个子女成人。

“她操持我们这个家,确实不容易,有时会看见她坐在那里哭,但从没听她说过‘难’。”2005年,74岁的徐俊雅在41年的分离后追随焦裕禄而去,留在大儿子焦国庆记忆中的印象是“一辈子坚强”。

焦裕禄去世时,徐俊雅才三十出头,上有婆婆下有儿女,一贯清苦的家庭没有任何财产。“父亲去世前说,不能向组织伸手,遇到困难自己想办法克服。所以母亲非常辛苦,受了很多罪。”长女焦守凤至今记得,焦家小院里一年四季摆着破布和旧衣服,母亲浆洗后就着油灯纳鞋底。

几十年来,徐俊雅忍受着悲痛和思念之情,把焦裕禄的品德和家风一点一滴传递给儿女。尤其是对做过县委书记的儿子焦跃进,她最常说的一句话是,“你干得好,别人说你是焦裕禄的孩子,你干不好,别人也不会说你是徐俊雅的孩子。”

个人照竟是偷拍

身披上衣、双手叉腰、眼望远方,这是焦裕禄照片中流传最广的一张,还曾印上邮票。如此充满意境的画面,竟是偷拍下来的。

1963年9月的一天,午饭后,焦裕禄到胡集大队查看泡桐生长状况。时隔50余年,刘俊生对当时的情景依然记忆深刻。

“焦裕禄把自行车往路边一放,说‘咱春天栽的泡桐苗都活啦,十年后,这里就会变成一片林海’。我看他那么兴奋喜悦,就掏出相机,当他叉腰走到一棵泡桐树旁时,又偷拍了一张。”

这就是那张传播最广的照片,焦裕禄身后的泡桐就是著名的“焦桐”,如今已长成参天大树。

一同下乡的干部向焦裕禄建议合个影,焦裕禄说:“咱照相有啥用?”刘俊生趁机问出长久以来憋在肚子里的问题:“焦书记,每次下乡你都告诉我带上照相机,为什么不让我给你照相呢?”“我是让你多给群众拍些照片,这对他们是鼓舞,又很有意义!你不要想着跑前跑后给领导拍照片!” (据新华社电)

荐稿人:lry 2014-05-15 执行编辑 :tmy 2014.5.16 责任编辑:xwf 2014-05-19 |