|

【字体:放大 正常 缩小】 【双击鼠标左键自动滚屏】 |

|

登录日期:2025-08-31 【编辑录入:xscclf】 文章出处:2025年8月15日 |

| 十军工,九同济——同济大学抗战时期的军工贡献 |

|

作者:傲石 见桥思纬 .

阅读次数:1948

|

【前言】今天是2025年8月15日,抗战胜利八十周年纪念日。谨以此文纪念在抗战中为国家和民族作出重大贡献甚至献出宝贵生命的同济前辈!

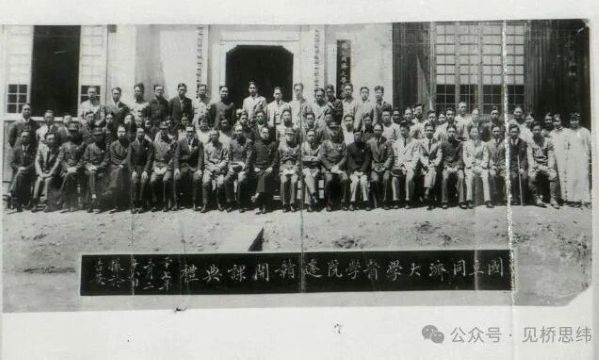

众所周知,现在的同济大学以土木建筑类学科闻名于世。 其实,解放前的同济大学是国内唯一取法德国教育传统、以医学院起家、以医科和工科为国内最强的、中国最早的七所国立综合性大学之一。 1936年柏林德国工程师学会承认同济工学院文凭与德国工业大学同等效力,此认证在当时中国高校中罕见。因德国军工技术全球领先,同济毕业生成为兵工厂争抢对象,形成“非同济不军工”的行业共识。 因军工贡献突出,同济工学院被时人称为“中国军工黄埔”,日军甚至针对性轰炸同济校园,试图削弱中国军工研发能力。 1937-1940年间,同济为躲避战火,从上海先后迁至浙江金华、江西吉安/赣州、广西八步、云南昆明,最终落脚四川宜宾李庄,六次迁址跨越9省,行程超1.1万公里,其“颠沛流离远超西南联大”。 抗战期间,同济工学院机械系毕业生大量投身兵工系统。据统计,1937-1945年内迁期间,同济工学院(尤机械系)培养近千名军工人才,渗透鱼雷、航空、坦克等尖端领域。兵工署、汉阳兵工厂、巩县兵工厂等核心单位的高层技术岗位多由同济毕业生主导,形成“军工领域同济系”的行业现象。列几个数据:1941-1943年机械系153名毕业生中,105人进入兵工厂,占比近70%;高职机械科70%以上学生选择军工领域。 例如,中国首个大学造船系(1936年同济创立)为海军装备输送骨干,机械系教授蔡其恕(精密仪器泰斗)秘密研发炮兵武器,彭明经(中国光学奠基人)研制炮瞄装置,薛祉镐(重庆五十兵工厂总工程师)设计的重炮在昆仑关战役中发挥关键作用。刘馨(核潜艇水动力奠基人)、程望(舰艇技术引进核心)、叶藻(装甲兵参谋长,主导坦克部队训练体系改革)等均出自同济。同济大学教授群体兼具学者与工程师双重身份,形成“学术-军工”闭环。 据说,蒋介石主持军工会议时曾习惯性询问:“同济的来了没有?来了就开始。”说明同济人在当时军工的不可替代性。 1944年在“一寸山河一寸血”号召下,留德教授杨宝林带头参军,带动364名学生入伍(占全校1/3),创全国高校从军比例之最。德籍教授目睹后高呼“中国不会亡!”——这一场景成为精神抗战的经典注脚。

1952年全国大学院系大调整后,同济大学的文、理、法、医均被剥离,其中医学院和测绘科系整体搬迁至武汉,机械系、电机系、造船系等军工相关系科并入交通大学,同时调入全国十四所高校土木建筑系,遂成为国内最大的以建筑土木工程为主的工科大学。 但是,不可磨灭同济曾经在军工上的巨大贡献。钱学森曾评价:“没有交大、同济、兵工学校,中国就没有导弹和人造卫星”,说明同济在国防科技史上的重要地位。 【后记】我想起刚毕业工作时,遇到一位电子部三十六研究所的老工程师,他无限感概地对我说过一句话:“我本来也是同济的!后来听从国家安排,二年级被划分去了成都电讯学院,改学了电子机械,毕业后一直在山里的军工研究所工作,直到前两年单位才搬到城市里!” 荐稿人:xscclf 2025-08-31 执行编辑:xscclf 2025-08-31 责任编辑:ych 2025-08-31 |

| 0 |

|

相关评论: (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

|

-

暂无相关信息

当前位置:首页