|

【字体:放大 正常 缩小】 【双击鼠标左键自动滚屏】 |

|

登录日期:2009-08-02 【编辑录入:lrylry】 文章出处:《文汇报》2009年7月17日第11版 |

| 为了永久的不悔 |

|

作者:钱文忠

阅读次数:58970

|

宋代伟大的词人辛稼轩写过一首词牌叫做“丑奴儿”的词:少年不识愁滋味,爱上层楼,爱上层楼,为赋新词强说愁。而今识尽愁滋味,欲说还休,欲说还休,却道天凉好个秋。要勉强说愁,则感情是虚伪的,空洞的,写出的东西,连自己都不能感动,如何能感动别人呢? 恩师季羡林先生终于还是没有能够跨越100岁的门槛,于7月11日撒手远行。随他而去的,是一大串耀眼的光环。其中有的尽管是季羡林先生生前屡屡表示要辞去的,比如“国学大师”、“学界泰斗”、“国宝”,也依然被媒体和公众善意地“强加”在季羡林先生的身上;有的则是连季羡林先生本人都没有表示过拒绝的,学界公认他是著名的古文字学家、历史学家、东方学家、思想家、翻译家、佛学家、作家。

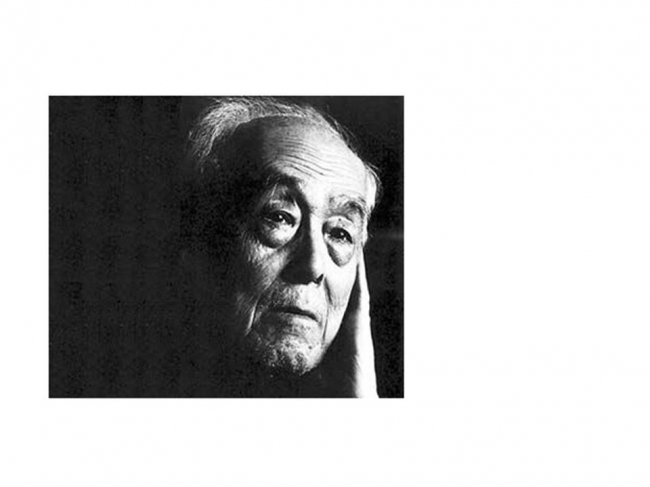

本文作者与季老在病房中攀谈 凡是没有真正使我感动的事物,我决不下笔去写

同时,如果我们不能真切体认季羡林先生的文学情缘,那么,我们就不能说真切地理解了一代宗师的生命。季羡林先生不是一个感情外露的人,但是,他的内心世界深邃而丰富。由于独特的人生历程,文学写作起初是季羡林先生只为自己保留的一扇永不关闭的窗户。和很多人一样,季羡林先生是由文学青年开始自己的文字生涯的。虽然他后来并不以文学创作作为自己的专业,但是,文学陪伴了季羡林的一生。 一直到大学毕业以前,离开自己的母亲,从老家清平到济南投奔叔父的季羡林先生,心灵深处埋藏着寄人篱下带来的压抑,这也使得原本丰富的感情不断地内敛积聚。季羡林先生自己最喜欢的几篇散文都在这个阶段写成发表:《枸杞树》、《黄昏》、《回忆》、《年》、《兔子》、《母与子》、《红》、《寂寞》。这些为他带来文坛声誉的散文感情浓郁、笔触细腻、内容隐晦、思绪深沉、情调感伤。也就是在这个阶段,离开今天将近80年前,季羡林先生形成了他的一部分的文学观。他在1931年11月14日的日记里写下了这么一段话:“最近我才觉得我的兴趣是倾向象征的唯美的方面的。我在德国作家中喜欢荷尔德林,法国喜欢魏尔仑、波德莱尔,英国布莱克、济慈以至其他唯美派诗人。不过这些诗人的作品我读的并不很多,我所谓喜欢者大半都是byintuition (直觉地)。然而即便,他们的天才总是能觉得到的。我主张诗要有形式,与其说有metre(格律)、有rhyme(韵律)。以前一个时期,我曾主张内容重于形式,现在以为是不对的。散文(尤其是抒情的)不要内容(形式?)吗?”我们可以发现,对文学形式的美的追求实际上贯穿了季羡林先生的整个写作生涯。 浩劫以后,已经步入老年的季羡林先生迎来了自己最辉煌的岁月。辉煌岁月的开端正是一篇接着《春满燕园》的散文《春归燕园》。这个时期的季羡林先生,学术研究和社会活动、行政工作都极度繁忙,以“不知老之将至”的豪情拼命抢回失去的时间。这是黄金般的收获季节,散文佳作更是叠出不穷。然而,作为一位长寿老人,纪念、悼亡、回忆渐渐成了季羡林先生文学创作的主题。大众都被这些文字绚烂归于平淡的深情所打动。亲人,甚至连钟爱的女儿也走在了自己的前面,1993年,季羡林先生在名篇《二月兰》里写道:“曾几何时,到了今天,老祖和婉如已经永远地离开了我们。老祖和婉如的走,把我的心都带走了。如今,天地虽宽,阳光虽照样普照,我却感到无边的寂寥与凄凉。回忆这些往事,如云如烟,原来是近在眼前,如今却如蓬莱灵山,可望而不可即了。”记忆,无论多么遥远,越来越频繁地浮现在晚年的季羡林先生的脑海里。那段留学德国期间虽然朦朦胧胧,却也缠绵悱恻的爱情,那位美丽的德国姑娘Irmgard,都随着季羡林先生的笔流淌了出来:“到了瑞士,我同她通过几次信,回国以后,就断了音问。说我不想她,那不是真话。1983年,我回到哥廷根时,曾打听过她,当然是杳如黄雀。如果她还在人间的话,恐怕也将近古稀之年了。而今我已垂垂老矣。世界上还能想到她的人恐怕不会太多。等到我不能想到她的时候,世界上能想到她的人,恐怕就没有了。”这一段文字感人至深,催人泪下。几年前,有一位读者专门到哥廷根去寻找Irmgard的故事。事实让他惊呆了:Irmgard居然还健在,终身未婚,不仅健在,50多年来连家都没有搬过,只不过搬到了二楼,就是因为这个小小的搬动,搬走了1983年的重逢!那架为季羡林先生打印了包括博士论文在内的留德期间所有论文的打字机依然在桌子上,一切就像昨天那样。那位好心的读者拍回了一身红衣的Irmgard的照片,我知道,季羡林先生看到了。 季羡林先生的文学情缘是功德圆满的。这位毕生从事全世界都没有多少人懂得的希奇古怪语言的释读和研究的学者,在生命的最后阶段,为世人留下了两部绝对称得上是文学作品的薄薄的巨著:《留德十年》和《牛棚杂忆》。

荐稿人:lry 2009-08-02 执行编辑:zjy 2009-08-03

|

| 0 |

|

相关评论: (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

|

-

暂无相关信息

当前位置:首页