|

【字体:放大 正常 缩小】 【双击鼠标左键自动滚屏】 |

|

登录日期:2017-03-08 【编辑录入:fengfy】 文章出处:《解放日报》2017年3月8日第5版 |

| 听院士公选课,寻找科学表达的“幽默” |

|

作者:解放日报记者 彭德倩

阅读次数:9120

|

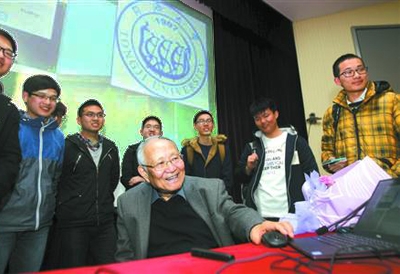

汪品先开讲首堂公选课

3月7日17时34分,同济大学逸夫楼一楼教室,本科生公选课《科学、文化与海洋》的教室,来了第一个学生,海洋与地球科学学院硕士研究生三年级学生小李。此刻,距离18时30分的上课时间还有56分钟。这个瘦瘦高高的男生说:“很喜欢汪教授,我怕来晚了没位子。” 这些天,同济大学官方网站上,一封408个字的信,格外引人关注。那是一封“邀请函”,来自同济大学海洋与地球科学学院教授、中科院院士汪品先。这个学期,这位81岁的老先生自荐为全校本科生开一门名为“科学,文化与海洋”的公选课。“这门课的目的,就是想要通过老师在课堂的演讲,和学生在网上的讨论,激发起热情和火花,在科学和文化之间构筑桥梁——哪怕只是架在校园角落里的一座小木桥。”这是汪品先邀请信中的最后一句话。 昨晚,满满300人的大教室里,笑声掌声间,小木桥的木板正次第架起……

认识:科学的两重性

一开讲,巨大的投影幕布上,出现一个裸体的人——那是达·芬奇作品《维特鲁威人》。汪品先的课从此说起:“你看上面的腿,具有非常好的解剖理论基础,再看达·芬奇其他画作上的波涛,仔细看,还有着水动力科学的痕迹……”他说,也有人认为,现代科学之父不是牛顿,应该是达·芬奇。

整节课,课堂里座无虚席,笑声不断 汪品先从现代科学的起源讲起:现代科学是在文艺复兴中产生的,科学根植于文化的土壤。许多国家设有“艺术与科学院”,将科学与文化两者放在一起,科学和艺术的共同点,都是创造思维、创新冲动。 他说,“科学技术是第一生产力”的提法,极大地提高了科学的地位,同时科学又属于文化范畴,所以科学既是文化又是生产力。现在应该关注的是:我们是否过度强调物质,冷落了科学的文化层面特性?在他看来,科学对社会的贡献既包括有形的物质产品,也包括无形的精神升华。科学家的工作不可能单纯用“产生多少价值”,更不能用“拿到多少经费”来衡量。 “科学的土壤是文化,而且是先进文化。假如科学家失去文化滋养、缺乏探索驱动的科学研究,只能做技术改良,难以有创新突破。”汪品先说,回顾科学史,许多科学家不但几十年如一日、如痴如醉地潜心探索,甚至可以为追求真理而献出生命。许多重大发现,研究者本人一没发财、二没当官,生前潦倒却始终坚持,身后才被追认。“这与今天我们按论文数目发奖金、科研立项时就盘算着得几等奖的科技‘文化’相比,相去何止千里。”

寻找:科学的乐趣

第三排,来自中文系的大三学生小晨手中的笔记个不停,记下的有观点,更多的是汪老师口中引自古今中外的故事—— “知道吗?发明显微镜的科学家列文虎克,他也是第一个发现微生物的人。有记载他当时的感受——“就像一桶细小的鳗鱼在显微镜下流,一滴水里居然有上千小动物在翻滚,我的眼睛,从来没有看到过这个景象。” “说个我认识的人,古海洋学的创始人夏克列顿教授,他在剑桥大学教的却是音乐物理,我们到他家去,满地都是乐谱。他有个特殊习惯,一般不穿皮鞋袜子,能让他破例的只有两种情况——一是领奖,二是演奏黑管。已经很难分清,他是艺术家还是科学家了。” 一批兼具科学精神与文化素养的中外名家,在学海徜徉中与艺术相融……汪品先说,我们是不是把科学描绘得太严肃了,科学本来是好玩的——我研究这个问题,如果有用那我太高兴了;如果没有用我还是要研究,因为解决不了我睡不好。 他指出,科学创造往往伴有幽默感,他认为在我国的科学交流中,活跃气氛不足,拘谨呆板有余,严重缺乏幽默感。科学表达中的“幽默”,有助于思想的表达、传播的效果。具有突破性的科学思考,和文艺思考之间在创造性上并没有区别。 他建言,科学的观点、结论,可以用鲜明醒目的漫画之类的形式表达; 严肃的科学论述中,不妨穿插一点出人意外的比喻或笑话,这在长篇演讲、或多人演讲的场合尤其见效;科学界在为新发现、新概念命名时,常常从古文化中引用已有名称,便于推广。

交融:建设创新文化

“深层次的创新要求有文化基础,‘源头创新’是一种文化行为。”汪品先认为,以中国之大,想通过科技创新推动生产力、改变社会发展的模式,就不可能学小国走取巧的途径,必须形成具有创新能力的群体和社会,要求建设“创新文化”。

课后汪品先被学生们团团围住,逐个回答学生的提问 在他看来,科技和文化间的断层,十分不利于创新思维的发展。断层的成因除政策因素外,还在于“缺乏两者之间的桥梁,缺乏文化人的科学兴趣和科学家的文化素养,缺乏‘两栖型’人才”。而这类人才在发达国家产生着巨大的社会效应,而我国至今对此仍缺乏认识。 最后,汪品先对同学们语重心长地说:“我们的责任是在当代科学和华夏文化之间架筑桥梁,还自然科学以文化本色,赋传统文化以科学精神。自然科学、社会科学、文化艺术的相互交融,是科学创新的最佳土壤。” 20时03分,准时下课。20多个学生涌上讲台,争相提问。“您觉得架这座桥,我们能做什么?”“大学文理跨学科学习,是否能改变这一情况?”“您的故事太多了,能给我提个阅读建议吗?”映入眼帘的是一张张年轻而认真的脸庞。

附:《解放日报》2017年3月8日第5版记者彭德倩的文章

“科学,不该是皱着眉头的事情”

八旬高龄的汪品先为本科生开新课,图个啥?在这门名为“科学,文化与海洋”的公选课第一课开讲之前,记者对他进行了专访,虽问了一些常规问题,却得到了不一样的答案。

记者:许多人好奇,为啥您对这门课那么重视,不仅自荐开设,还写信“推广”?

汪品先:想要为本科生开这门课,我其实是前年就开始打算的。讲科学和文化,以及我比较熟悉了解的海洋,主要希望能在年轻人心里,在大学校园里激发更多科学文化交流的氛围。说实话,现在我们太缺乏这样的气息了。比如,在德国,出版科普刊物和科普活动,都是社会生活的重要组成部分——老百姓听讲座,科学家面向市民作科普报告往往得到热烈欢迎;不仅如此,科普刊物的水平也很高,有些刊物里对最前沿研究的分析解读,对我也有很大帮助。然而反观中国,几乎很少看到这样的热闹科普活动。一些科普刊物上的陈述,往往非常陈旧,甚至是抄来抄去的,一篇写错了,其他跟着都错。另一方面,科学家的研究生活与大众离得太远,两者似乎毫无关系。 我们现在说建设创新型国家,应该在整个社会有非常活跃的创新交流气氛,无论是科学普及、科学家与大众的沟通,还是科学文化的促进,都是重要的活跃因子。这方面,学校教育是第一责任,如果科学文化在校园都无法得到催生、弘扬,那么在马路上更加做不到。

记者:您刚才强调的“科学”与“文化”,也是这门课的关键字,能否谈谈您是怎么理解这两个词的。

汪品先:在社会生活和科学研究之间,现在似乎有一个断层,我希望能尽力搭建一座桥梁。 近些年,我国科学发展成绩很可观。但是,我们现在把科学描绘得太严肃了,都是板起脸来,很紧张的样子。学生一说科学就是考试,教授一谈到科学就是发论文。事实上,科学不该是皱眉头的事情,科学本来是好玩的,是文化的一部分,就如同唱歌跳舞一样。我总觉得,科学有两个推动力,一个是有用,一个是有趣,有趣这点我们说得太少了。而真正的原始创新往往是因为有趣。我觉得,要推动社会科学和自然科学融通,帮助全面地理解科学;要加强科学普及工作,让最强的科学家开展科学普及,把科学的有趣讲给孩子们听,解决文化与科学的创新障碍。这些都会帮助我们从文化的角度看科学。 这门课上,我专门有一讲,从文化的角度说人类和海洋,讲东西方文化的差异、海洋文明的异同,还会讲语言的问题。要知道,语言是文化的载体也是科学的载体,把它作为切入点,相信会非常有趣。最后,这门课授课过程中,我还会邀请两位神秘客人一起来上课。

记者:马上就要上第一堂课了,您紧张吗?能透露一下第一讲的备课时间吗?

汪品先:其实,我上了那么多年课,每次上课前都紧张的,是这辈子养成的习惯吧,给研究生上课,没多少人,我也会紧张备课。而这次的课,其实在我看来,比上地球科学的专业课还有难度,因为它面向的是各个专业的学生,怎么讲好,让学生听得进去,我准备了不少。PPT(演示文稿)也都是新做的,就像此前每一次课程一样,我从来不会拿以前的课件反复讲。 至于你说备课时间,这恐怕是一个没有答案的问题吧,构思是随时随地的,我骑在自行车上也会想想的,哈哈哈哈。其实一门课,不可能所有学生都能有所收获,或许有的也会打瞌睡。但我觉得,只要有一些人能听进去一些,就很值得。

荐稿人:ffy 2017-03-08 执行编辑:lry 2017-03-08 责任编辑:lxl 2017-03-08 |

| 0 |

|

相关评论: (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

|

-

暂无相关信息

当前位置:首页