|

【字体:放大 正常 缩小】 【双击鼠标左键自动滚屏】 |

|

登录日期:2014-01-24 【编辑录入:lrylry】 文章出处:《文汇报》2014年1月24日第7版 |

| 在数千米深海底“插面条” |

|

作者:本报首席记者 樊丽萍

阅读次数:7590

|

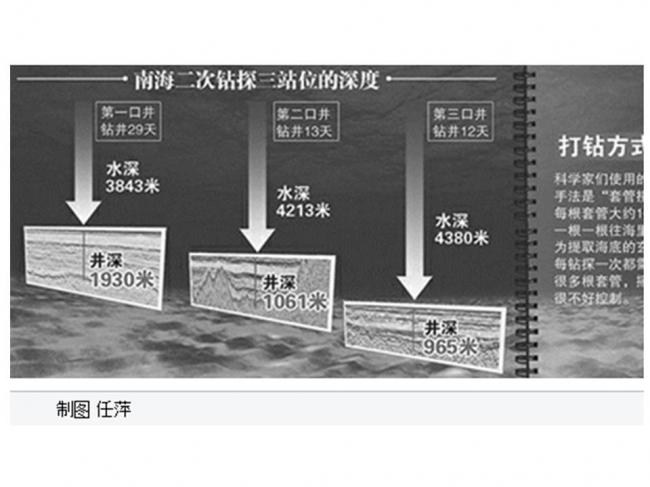

13位中国科学家将搭乘“决心”号开始南海二次钻探

今天,担任IODP349航次的两位首席科学家——同济大学李春峰教授和美国伍兹霍尔海洋研究所林间教授将启程赴香港。下周日,他们将搭上美国深海钻探船“决心”号,开始南海二次钻探。 62天的航海中,科学家们要做哪些重要的实验?打钻过程是怎样的?最怕遇到哪些困难?记者专访了两位科学家及中科院院士汪品先。 谈及此次南海钻探的任务,林间打了一个形象的比方:打三个“金钉”+看几本书。在三个选定的站位打钻,相当于在海底里打三个造价极高的“金钉”。整个航次的预算约900万美元,62天的航程完成3钻孔,打一个“钉子”的成本约300万美元。 花大力气打下“金钉”,其实是为了“看书”。通过大洋钻探提取海底沉积物,科学家们可以精确确定南海深海盆扩张的开始与终结年代以及与地球深部的关系。不仅如此,科学家还可以根据这些珍贵的深海样本进行反向推导,重建生物圈、大气圈、水圈、冰圈以及固体地球和各圈层之间的生物地球化学循环以及相互作用,也可以研究海洋深处的生命系统。 从大洋钻探获得的岩芯是一层一层的,就像一本书,科学家们一页页翻阅、解读,会看到保存在其中的很多深海的原始记录,从而了解关于南海的秘密。 目前,大洋钻探是科学家了解海底最直接、最有效的方式。但是,要在几千米深的海底下打钻取芯、做观测试验,堪称集世界各国深海探测的多种尖端技术于一身。 在海下平均4000米左右的地方放下探测仪器打钻,借用汪品先的一个说法,相当于“在海底里插一根面条”。 打钻时,科学家们使用的技术手法是“套管接力”:每根套管大约10米长,一根一根往海里接。为了提取南海海底的玄武岩,每钻探一次,需要接上很多根套管,摇摇晃晃,很不好控制。 林间介绍,被提取上来的岩芯,直径10厘米左右、长约10米左右。船上的科学家会对它进行科学处理:把岩芯一劈为二,一半永久保存,还有一半则会被科学家“分食”。不同领域的科学家会根据自己的科学计划,提出各自取样要求。 据介绍,这些岩芯不仅要满足钻探船上30多位科学家的实验需求,还要供给更多没机会上船的岸上科学家。 15年前首次南海钻探时,中国科学家只有4名。但此次的IODP349航次国际科学家团队中,中国科学家已达13人;其次是美国9人,欧洲3人,日本2人,韩国、印度、澳大利亚、巴西各1人,此外还有菲律宾和台湾的观察员科学家。 科学家人数增多,背后有不少让人唏嘘的往事。汪品先回忆,美国在上世纪60年代末就开始研究大洋钻探。到80年代末,中国学者打算加入这一研究阵营时却遭遇资金瓶颈。 1998年,中国正式加入国际大洋钻探计划,成为第一个“参与成员”国,年付50万美元。“当时科研经费很紧,那是一笔很大的支出。”相比于一些发达国家动辄每年几百万美元的会费,我国当时投入小,会员权限也就有限。比如,汪品先担任首席科学家的ODP184航次上,包括他本人在内,上船中国科学家仅4人。尽管如此,科学家通过那次深海探索,在南沙等深海区取得了5000米处的岩芯,这些岩芯“藏”着南海3000万年的历史——正是这些珍贵的深海素材让我国进入国际深海研究前沿。 “今年起,中国参加新十年的大洋钻探会费已达每年300万美元。”汪品先说。经国际学术竞争而通过的南海349航次,中国还额外资助600万美元,这也是今年13位科学家上船的重要原因。 荐稿人:lry 2014-01-24 执行编辑:lry 2014-01-24 责任编辑:tmy 2014.1.24 |

| 0 |

|

相关评论: (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

|

-

暂无相关信息

当前位置:首页