|

【字体:放大 正常 缩小】 【双击鼠标左键自动滚屏】 |

|

登录日期:2015-03-28 【编辑录入:tjffy】 文章出处:《文汇报》2015年3月28日第7版 |

| “守门人”养成记 |

|

作者:文汇报记者 钱 蓓

阅读次数:5137

|

骑着电动车进出社区的年轻人,不一定是快递员,还有可能是家庭医生。和欧美影视作品中名牌傍身、豪车代步的同行不一样,上海家庭医生的形象很“基层”。 家庭医生的批量出现,源于2011年出台的上海新医改方案,这个年轻的职业角色,正成为许多年轻医生的职业起点。根据普陀区的统计,该区10个社区卫生服务中心现有200多名家庭医生,其中“80后”占了四成。他们要从社区争取签约家庭,成为尽可能多的居民的“健康守门人”。 作为医改制度设计中的一环,家庭医生制做实与否,影响着优质、可及、高效、公平的医疗服务体系的形成。签约率是一切的起点。在签约率面前,年轻医生们面临的挑战,既有医学上的,更有医学之外的。

长风社区卫生服务中心家庭医生张勇上居民家服务

开疆辟土,先进门

华志佳,1980年生,上海中医药大学毕业,最初的职业规划是“最起码去个二级医院”; 周亭,1980年出生,2001年到社区卫生服务中心工作,现在已担任家庭医生团队长,和1530多户家庭签约,而在当年,“学医进社区,真是噩耗”; 胡承伟,1983年出生,普陀区长征镇社区卫生服务中心首个接受规范化培训的家庭医生,同班培训16人,男生有3人,两人已离职。 如今,他们都是“守土有责”,人气颇旺的家庭医生。 家庭医生,是以全科医生为主体,通过与社区内家庭签约,为家庭成员提供安全、有效、连续、可及的基本卫生服务的医生。医改方案的设计是这样的:建立家庭医生制度,加强对社区居民的健康管理,逐步实施家庭医生首诊、定点医疗和转诊制度,使家庭医生成为居民健康的守门人。 要让居民把健康管理和看病首诊的任务托付给家庭医生,意味着两件事:居民愿意去社区看病,医生愿意去社区工作。但现实从来都是,不论看病还是就职,大家都想要向高处走,人同此心、心同此理。 接受了规范化培训的家庭医生走进社区,有点像开疆辟土的拓荒者,莫说看病,居民家门都未必进得去。 长风社区卫生服务中心的周亭上门做健康档案,到一户老人家中,第一趟敲门,里面问:你谁啊,搞推销的?医生?怎么没穿白大褂?证件带了吗?没带回去吧。 第二趟,带上证件去敲门,里面说:证件放猫眼里让我看看,看不清,门缝里塞进来,行了知道了,今天没空,要出去买菜,改天吧。 老人家里没有电话,周亭别无他法,下班后第三趟上门,晚上七八点,见到了老太太,教她填表,日常饮食的油盐用量挨个算。半小时过去,老人不耐烦了:剩下一半先不填了,你明天再来拿吧。 第四趟,周亭上门拿回了表格。 “家庭医生服务最先要覆盖的是60岁以上的老人、慢性病患者等重点人群。我签约的家庭,七八成是双老家庭,一半左右的老人不能下地。”周亭说,对社区医生,尤其是年轻后生,老人的防范和疑惧之心不容易消融,“两三个月能建立信任算是快的。”

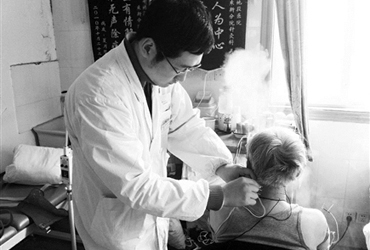

长寿社区卫生服务中心家庭医生吴政在为患者扎针

婆婆妈妈,医?非医?

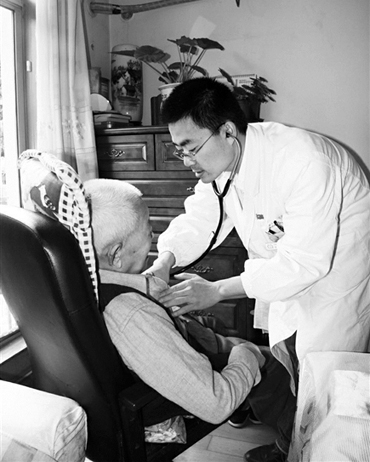

胡承伟也是团队长,团队里中医一人、西医一人、药房一人、护士一人,负责四个居委会,按人头签约,签了1270多人,基本都在60岁以上。刚做家庭医生的头两个月,他的签约率很低。 “从三级医院规培下来,对待病人还是大医院的习惯,从疾病入手,就疾病谈疾病,多余的话不说。”意识到这是个问题以后,胡承伟主动申请每周半天下社区,为居民量血压、测血糖,聊天交流。“婆婆妈妈地聊天,先关注人,再关注病,说实话,对自己的父母都没有这样过。”第三个月,胡承伟的签约率陡然上升了两三百。这样的自我调节,持续了将近半年。 华志佳的第一份工作在知名整形医院,2007年,他离职参加全科医生规培,2010年,被分配到真如镇社区卫生服务中心。他觉得,病人心里对大医院医生和社区医生有着鲜明的“差异化定位”。 “三级医院医生开药,病人一定会吃,社区医生开药,病人常常不买账:这个药副作用很多,最好不要吃吧?去三级医院做检查病人觉得天经地义,社区医院让做,病人不一定配合:你们别的不会,就知道做检查,小题大做。”华志佳遇到不少强势的老年人,对“小医生”的技术很是不屑,“我久病成良医,你懂的还不如我多呢。” 不久前,有个独居老太到胡承伟处看病,老太一脸抑郁,血压高达190。胡承伟问,平常有没有好好吃降压药?老人回答,吃了。第二天再测,血压还是高,“药真的吃了吗?”“真的吃了。”胡承伟觉得不对,开始跟老太太聊天,说了五分钟,老人坦白,药没吃,“不想活了”。再问,平常每周看望母亲一次的儿子,已经有三周没上门。 胡承伟连哄带吓:“不吃药不会死的,最多中风,瘫在床上,那才叫苦。”又给老太太的儿子打去电话:“老太随时可能中风,你最好每周来一趟,让她按时吃药。要是中风瘫痪,费钱费力不好弄。” “社区医生总在被质疑和询问,有些老人吃药认盒子,同样的药,包装颜色换了都不行,医生要有解释、说服的能耐。”出生于1983年的张勇2011年入职长风社区卫生服务中心,他和记者探讨家庭医生的“职业成色”:“婆婆妈妈的事占用了我们很多工夫,它们本身离医学很远。但在社区行医,这部分工作必不可少,不懂社区的交往技能,谈不上医术的施展。你说它是医学上的事,还是医学之外的事?”

长征镇社区卫生服务中心家庭医生胡承伟上门为签约居民服务

医术,“存在感”的基础

今年1月4日,长征镇有个80多岁的老人晕厥在家,等待救护车的时候,家属自行为老人做了心肺复苏和人工呼吸,半小时之后才想起找家庭医生。胡承伟从卫生站赶到病人家只用了两分钟,但为时已晚。 “黄金抢救时间只有5分钟,家属抢救还出现操作失误。救护人员到场后又抢救了45分钟,无力回天。”这是胡承伟从医以来所遇最紧急的病例,他深感惋惜,“社区医生近在咫尺,但居民想不到来找我们。” 家庭医生制度推行这几年,卫生部门一直在想办法提升家庭医生的“存在感”,希望他们成为居民想得到、叫得应、信得过的角色。受访的家庭医生们表示,医生的“存在感”,说到底还是要建立在医术的精进之上,家庭医生也不例外。以家庭医生的功能定位和社区医院的工作环境,如何保持和提高家庭医生的临床业务能力,始终是行业内关注的问题。 医生们在做着各自的努力。长寿社区卫生服务中心的吴政,以1984年生人的“浅薄资历”,切切实实救治过一些病人。 65岁的叶先生,几年前因为腰椎间盘突出的病去了社区医院,那之前,他已经在上海的大医院兜过一圈,治疗不见成效,渐渐行走困难,怀着“譬如不如”的心情,找了吴政。吴政的专业是针灸推拿,在医院伤骨科工作。他为老人做了一两个月的常规针灸治疗,情况没有改善。心直口快的病人让年轻人“去问问你的老师”,吴政真就找老师同学商量治疗方案。 “他的病不是单纯的腰椎间盘突出,还有椎管狭窄和第四腰椎前移,属于疑难杂症。”吴政和老人达成一致,决定逐个尝试不同的治疗方案。病人告诉医生阿是穴(压痛点)何在,医生用围刺法治疗,根据病人反馈调整取穴。一个多月后,病人的疼痛有所改善,一年后,病人能走能奔了。 “大医院坐门诊,半天几十上百人,像插秧一样拼命赶。我在社区医院一天接触四五十个病人,可以充分交流。比如为病人针灸,通常是留针20分钟,要是后面的病人还没到,我就多留10分钟。交流多了,对病人的病因、习惯知道得多,治疗方案就越合理,治疗效果越好。”吴政把这视作社区医生的一大优势,用足时间优势进行细致、长期的治疗是他的风格,在他手上,不止一名病人实现了从躺到站的转变,他曾因20多位病人的联名表扬信被媒体报道。 “在社区医院,做好了是很开心的,有成长感,也有成就感。”吴政手上有一本260多页的病例,每页十六七行,一行一个病人。上午门诊结束,他会用15到30分钟时间默记病人的信息,晚上下班前再默记一遍,在脑中把病人的长相和名字对上号。绝大部分病人,他第二次见的时候可以报出对方的姓名甚至基本信息。

荐稿人:ffy 2015-03-28 执行编辑:tmy 2015-03-28 责任编辑:zjy 2015-03-28 |

| 0 |

|

相关评论: (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

|

-

暂无相关信息

当前位置:首页