|

【字体:放大 正常 缩小】 【双击鼠标左键自动滚屏】 |

|

登录日期:2016-05-09 【编辑录入:lrylry】 文章出处:《新华每日电讯》2016年5月9日第5版 |

| 钢水泼在地上,就能判断出碳含量 |

|

阅读次数:6202

|

守着50多摄氏度的冶炼车间32年,杨金安“百炼成钢”

积极创新使平均炉龄达到102.17炉次,6年来炉子没有一次大修,年节约耐火材料费用102万元

希望在退休之前炼出世界上最好的钢,在世界炼钢业有我们的一席之地

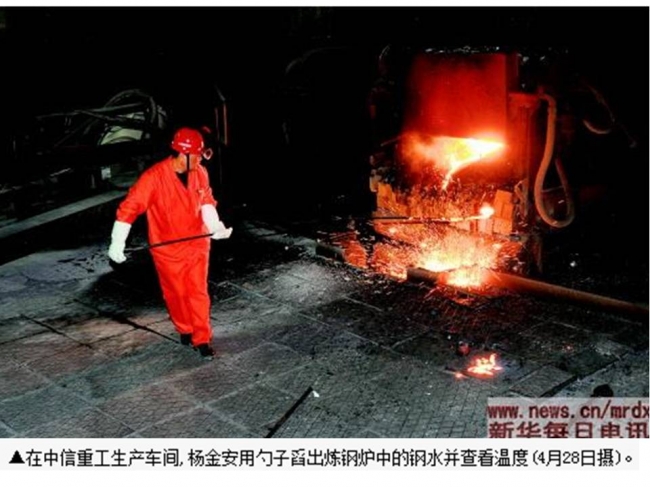

凌晨,喧闹的城市安静之时,中信重工机械股份有限公司冶炼车间的炼钢炉火热沸腾。杨金安套着厚厚的阻燃服,仔细观察炼钢炉的变化。

参加工作32年了,晚上在50多摄氏度的冶炼车间里,守着内部温度达到1600多摄氏度的大型炼钢炉,已经成为杨金安的工作常态。

“百炼成钢”,人们这样总结杨金安的“大工匠”之路。

功夫 烈火中淬炼

日前,记者随杨金安走进中信重工机械股份有限公司冶炼车间。1600多摄氏度炉内高温、50多摄氏度的室内温度;伴随着喷溅的钢花,阵阵热浪袭来;设备运转轰鸣,工人需扯着嗓子讲话、挥动双手比画;为保障安全,工人在贴身衣服外再套上厚厚的阻燃服……这是记者看到的情景。

杨金安说,他高中毕业后第一次走进冶炼车间,被这种工作环境“吓傻了”。那时还是平炉炼钢,煤气、重油是主要燃料,整个车间烟尘弥漫、酷热难当,不时飞溅的钢花,一不小心就会落到身上。

就在这样的环境下,杨金安扎扎实实地学了一套炼钢本事。从2009年至2013年,他连续5年被评为公司的“首席员工”,2013年,杨金安被授予公司最高荣誉——“大工匠”。

“只要取一勺钢水,泼在地上,根据它的状态,就能判断出它的碳含量;看炉渣的温度,就能判断钢水的温度。”杨金安练就这般功夫。

中信重工出产的重型装备以“大”著称,对于精度有着极为苛刻的要求,材料强度、合金成分等任何一个环节出现问题,都将增加大量的返工费用和工期。巨大压力下,杨金安和他的团队迎难而上,几年前,他们以十炉冶炼、六包合浇的方法,浇铸出世界最大的铸钢件——18500吨油压机520吨重的上横梁。

记录 创新中创造

炼钢需要技术,更需要经验和创新。

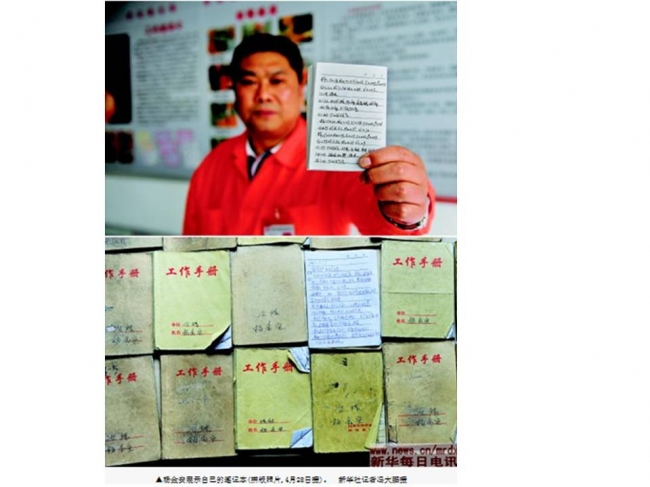

每一炉钢水的电耗、氧耗、钢水回收率等,杨金安都认真记录在工作手册上,用作分析总结。这样的工作手册,杨金安已写满50余本。如今,它们成了年轻炼钢工人学习的“宝典”。

“炼钢如打仗,团队协作尤为重要。”2013年,杨金安“大工匠”工作室成立,他和另外11名优秀技师、年轻工人结成了一个“创客”团队,每周探讨生产过程中的难题、制定每一个特钢项目的冶炼方法,创造了一个又一个纪录。

2015年6月,中信重工3天之内两创纪录——国内最大规格、重达338吨的加氢钢锭以及直径7.2米、重达204.8吨的国内最大管板锻件先后完成浇铸。按照工艺要求,此次的加氢用钢精炼后含磷量必须控制在十万分之六以内,而杨金安技术团队将其控制到了十万分之四。这两块“铁疙瘩”达到国际顶尖技术含量。

创新带来效益。据了解,杨金安“提高电炉炉体寿命生产实践”的创新,提高了电炉炉体寿命,平均炉龄达到102.17炉次,6年来炉子没有一次大修,年节约耐火材料费用102万元。为了这项创新,光是炼钢炉电流电压的标准配比,杨金安整整计算了3年。

贡献 延续于传承

杨金安担心最多的,是年轻炼钢工人的断档。每当有新人向杨金安询问能不能经常到大工匠工作室旁听学习时,他都会兴奋不已。每次遇到一个炼钢工的好苗子,杨金安如获至宝,毫无保留地传授所有技艺。杨金安所带的徒弟,都已成为班组骨干。

核电用钢、航天用钢……一个又一个难题,被杨金安和团队先后攻克。他们用自身的艰苦努力与不断创新,形成了公司全面而强大的炼钢系统,实现了对所有钢种的全覆盖。

“我们每制造出一个高端产品都非常高兴。我现在就希望在退休之前炼出世界上最好的钢,在世界炼钢业有我们的一席之地。”杨金安说。

荐稿人:lry 2016-05-09 执行编辑:lry 2016-05-09 责任编辑:zjy 2016-05-09 |

| 0 |

|

相关评论: (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

|

-

暂无相关信息

当前位置:首页