|

【字体:放大 正常 缩小】 【双击鼠标左键自动滚屏】 |

|

登录日期:2025-11-08 【编辑录入:xscclf】 文章出处:《光明日报》2025年11月7日第16版 |

| 历史湍流中的巨石 |

| ——我所知道的吴石烈士 |

|

作者:何康.

阅读次数:2467

|

编者按 当尘封的历史被电视剧《沉默的荣耀》层层剥开,吴石、朱枫、陈宝仓、聂曦等烈士的形象卓然屹立,呼之欲出!观众为之感动、景仰、慨叹、探究,一时间,75年前的英灵,重新回到了我们的生活之中! 吴石,这位国民党的高官,当年为什么选择了与中国共产党同行?为什么大义凛然地走向刑场?今天,本报特将由他的莫逆之交何遂先生后代所提供的回忆和诗文加以编辑呈现于此,希望有助于广大读者从更多方面了解这位革命烈士的家国情怀和诗书气质。

我的父亲何遂比吴石年长六岁,与吴石是几十年的生死之交。吴石是通过父亲与共产党建立联系的。在党的领导下,吴石积极投身人民解放和国家统一大业,最终壮烈牺牲。这期间,吴石表现了很高的自觉性、主动性,他强烈的爱国思想、民族意识,疾恶如仇的正义感和待人的侠义真诚,永远留在我们心中。 热血青年 矢志报国

吴石字虞薰,1894年阴历八月十五日生于福建闽侯县螺洲乡一个“累世寒儒”的家庭。少年就读于富有维新色彩的福州开智学堂、榕城格致书院。辛亥革命爆发,17岁的吴石毅然投笔从戎,参加了福建北伐学生军。1915年进入保定陆军军官学校第三期,与白崇禧、黄绍竑、张治中等是同期同学。吴石记忆力极强,又十分刻苦,1916年末,他在同届八百学子中以第一名毕业。适逢孙中山在广州发动“护法运动”,吴石乃投身“驱李”(驱除福建军阀李厚基)斗争中。他在自传中写道,此时与“归自欧洲的何叙圃”结识。 我父亲何遂字叙圃,是当时北京政府派赴欧洲参加第一次世界大战的上校武官。1918年回国后,由广州护法军政府任命为“靖闽军司令”。吴石与父亲在这一斗争中熟识。1922年至1924年,吴石拜闽籍大儒何振岱为师,学习诗词国学,从此,古典格律诗词成为吴石一生的癖好。

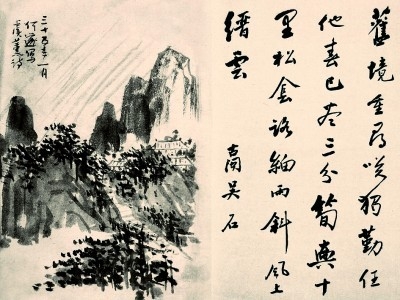

吴石题何遂缙云山图 作者供图 1929年,吴石到日本陆军大学继续求学。他决心成为一个深入了解日本军队的真正的军事家,以报效国家民族。吴石先入日本炮兵学校,继而考入日本陆军大学。他在日本六年,一家人过着清贫淡泊的生活。吴石精通日语,而且英语也很好。他埋头苦读,1934年以第一名的成绩毕业于日本陆军大学。1935年,吴石回国,在南京任职于参谋本部,兼任陆军大学教官。同时开始军事理论著述,陆续出版了《兵学辞典》《孙子兵法简编》《克罗则维兹兵法研究》等著作。这时期,他和父亲来往十分频密,成为莫逆之交。 与党相知 接受领导

1937年五六月间,以周恩来为首的中共中央代表团抵达南京,父亲何遂与代表团成员多有接触。七七事变爆发后,国共合作抗日的局面初步形成,吴石对日军入侵深恶痛绝,对共产党提出的“枪口对外”“团结抗日”的主张明确赞同。父亲把吴石介绍给周恩来、叶剑英、李克农、博古等中共中央代表。 1938年8月,国民政府国防部第二厅在珞珈山举办了“战地情报参谋训练班”,吴石主持其事,特地邀请周恩来和叶剑英去讲课。我的长兄何世庸当时就以第20集团军上尉联络参谋的身份参加了这个训练班,亲聆周恩来作的形势报告和叶剑英讲的游击战争大课。 抗日战争期间,吴石担任第四战区参谋长职务,他为人正直,淡泊名利,埋头苦干。吴石非常重视发动民众抗日,在桂林时,他首倡成立日本人民反战同盟会,把大批日俘组织起来,为抗日服务。他还利用同乡纽带,创建福建旅桂同乡会,吸引了大批南洋华侨和福建青年到广西入学参军就业。他在自己家里热情地接待闽籍爱国侨领陈嘉庚,和他共议抗日救亡、建设乡梓、培养后人的大事。 应该特别指出的是,在国民党反动派一再破坏抗日民族统一战线,挑起反共摩擦的抗日相持阶段,第四战区始终保持了国共团结抗日的局面,这是和战区司令长官张发奎、参谋长吴石、副参谋长陈宝仓(1950年与吴石同时被杀害)等一批国民党爱国高级将领坚持鲜明的抗日立场紧密关联的。 父亲何遂在政治上敏感而清醒。西安事变后,他明确拥护共产党建立抗日民族统一战线的主张,热情真诚地和我党领导人建立了联系。抗战胜利,内战爆发,他对蒋介石政权完全绝望。他认识到,要救中国只有把希望寄托于共产党。这种鲜明的态度对吴石的影响是很直接的。在爱国、抗日、反蒋这条心路上,吴石与父亲十分一致。抗战胜利后,吴石回到南京,任国防部史政局局长,通过父亲的关系,他与共产党建立了更为直接的联系。 1947年4月,中共中央上海局领导刘晓等在上海锦江饭店会见吴石,父亲和我在座,这是吴石接受中国共产党领导的开始。 情报战线 屡建奇功

上海解放前,父母与我一家住在上海愚园路俭德坊二号,以此地为联络点,由张执一(曾任中央统战部副部长)和我与吴石联系。1948年年底,吴石调任福建绥靖公署副主任。吴石那时经常往返于沪宁之间,不断送来重要情报,大多由他自己送来,有时则包扎好,写明由我父亲收,派他的亲信副官聂曦送来。给我印象最深的是,1949年3月,吴石亲自到俭德坊来把一组绝密情报交给我,其中有一张图比较大,是国民党军队的长江江防兵力部署图,图上标明的部队番号竟细致到团。我知道这组情报分量之重,迅即交给了张执一同志。关于这组情报,渡江战役时任第三野战军参谋长的张震将军后来曾两次向我提及它们的重要价值。 1949年4月下旬,吴石和我父亲、妹妹何嘉(中共地下党员,时为复旦大学社会系二年级学生)同机从上海飞往广州。临行前夜,我与爱人缪希霞(中共地下党员)等在霞飞路卡弗卡斯咖啡馆为吴伯伯饯行。那个店是白俄开的,有一个不大的舞池,留声机不停地播放《何日君再来》之类的歌舞曲。吴伯伯告诉我们,他到广州短暂停留后,即赶赴福州。吴伯伯知道我将留待上海解放,今后他很难再与我们直接联系,不胜依依惜别之情。吴伯伯是一个豪爽侠义的人,平时讷于言,当晚却心情激越,他兴奋地跳舞,还用福州乡音吟唱出那首古老的悲歌:“风萧萧兮,易水寒;壮士一去兮,不复还。”此情此景,至今历历在目。当时只感到吴伯伯心潮奔涌,此去福州,必有所为,没想到这竟是我与吴伯伯的永别。 吴石在广州短暂停留即赴福州履职,临行前将一包重要情报留给父亲,这组情报包括国民党在江南地区的兵力部署图,国民党在江南地区军队的编制、人数、装备情况以及国民党总兵力统计和总后勤方面的统计资料等,都是铅印的。 6月,吴石参加了蒋介石召开的福州军事会议。得知蒋很想固守福州,以屏蔽台湾,吴石极力阻止修建福州半永久性城防工事。不仅如此,吴石还冒着风险将一批原定直运台湾的绝密军事档案留给了新生的人民政权。 一片丹心 永垂青史

吴石于福州解放前夕飞往台北,就任台湾国防部参谋次长。吴石虽然已经对人民解放事业做出过重大贡献,但到了台湾,海峡阻隔,基本上和共产党断了联系,他完全可以切断这种联系,安稳地在台做他的高官;如果选择继续为共产党工作,就必须在组织上与共产党建立更紧密的秘密联系,那无疑是非常危险的。吴石恰恰做出了甘冒斧钺的选择,他同意继续为共产党工作,并主动去接上关系,完全接受共产党的领导,为实现祖国统一效力。 吴石赴台后,曾三次派人送情报到香港。都是由他亲自封好,写明由我父亲何遂亲启,然后原封不动地转交党组织。 1949年12月,我父母和妹妹由香港回到上海。仅仅隔了几个月,便传来了吴石伯伯在台湾遇害的消息,父亲何遂闻此噩耗,痛不欲生,致心脏病发作。父亲生前多次说:“吴石是为人民解放和祖国统一牺牲的。” 雪化之时 方知高洁

1991年12月10日,何康与吴韶成(左)、吴兰成(右)于吴石墓碑旁 作者供图

吴石牺牲后,他的子女吴韶成、吴兰成等带回其在狱中秘密写于画册背面的绝笔书。他概述了生平抱负,想到了凝聚多年心血的军事著作和诗词作品,“均愿知我诸友好,设若予有不幸,为我辑印之也”;他想到了尚存于家乡的藏书,“亦望将来儿辈善为我整理保存,如能请诸友好协助为我设小规模图书馆,以作纪念,俾我爱书与好读之美习,传诸后人,则何幸如之”。他怀念在战乱中失去的四个孩子,表达了对妻子的歉意和深深的眷恋,还表示不忘故人对自己的恩惠。想到在大陆读书和台北身边的两男两女,他写道:“余素不事资产,生活亦俭朴,手边有钱,均以购书与援助戚友……所望儿辈体会余一生清廉,应知自立,为善人,谨守吾家清廉节俭家风,则吾意足矣。”末尾,吴石满怀壮志未酬竟被叛徒出卖的悲愤,留下绝笔诗:“天意茫茫未可窥,悠悠世事更难知。平生殚力唯忠善,如此收场亦太悲。五十七年一梦中,声名志业总成空。凭将一掬丹心在,泉下差堪对我翁。” 吴石,人如其名。他像一块巨石,坚硬、厚重、洁净、无华,最终挺立在历史的湍流中。 吴石忠魂不朽! (作者:何康〔1923-2021〕,系原农业部部长,本文由其子何迪整理自其回忆文章) “共济安危托一舟” ——吴石诗词中的家国情怀 作者:何迪《光明日报》(2025年11月7日第16版) 吴石与祖父何遂是福建同乡,在推翻帝制、抗日救亡、国家统一的进程中,成为生死与共的战友。他们都酷爱中国古典诗词书画,吴石自喻为“戎装书生”,何遂则具“武胆文心”,诗词唱和是他们心灵交流的一种方式。 1931年春,何遂访日,与在陆军大学留学的吴石相会,吴石作七律《喜叙圃至》: 羽音夕至客朝临,鸡黍微情一往深。 相慰百书输此面,论交几辈得齐心。 伤时广武真同叹,寻胜东山且朗吟。 生怕君归吾尚滞,西窗听雨旅愁浸。 吴石诗中,每一句都饱含着见到故人的欣喜和珍惜之情。他们讨论时局,一致认为日本军人气焰嚣张,侵华战争危险在即。吴石送别何遂时,又赋五言长诗《赠叙父兼并其志》,其中“国事诚大难,春秋益横恣”“身与国存亡,凛然见大义”,既是对好友的期待,又是自己内心的表白。 1943年中秋,何遂在吴石50岁生日时写了一首《百字令》长词祝寿: 癸未中秋,虞薰五十初度,尔汝交期,能无对酒当歌,一洗胸中块垒。 前身渭汝,恰中秋,明月人间能几。收拾乾坤归腕底,吾辈固应如是。多少英雄,古今人物,去去长江水。蓬莱清浅,望中澄澈无际。相与高唱分题,清谈据坐,莫问今何世。且尽平原旬日饮,侧耳羽书闻喜。荡涤倭氛,廓清禹域,方快平生意。老松仙鹤,一声横笛吹起。 何遂首句“恰中秋”点明吴石生日,“收拾乾坤归腕底,吾辈固应如是”,他们都深受中国传统道德文化的熏陶,认为国家兴亡匹夫有责,“固应如是”,表达了共同的抱负,与下面对历史上英雄人物的概述恰相吻合。下半阕描述了他们“高唱分题”“清谈据坐”,等待前线捷报,而后“荡涤倭氛,廓清禹域,方快平生意”,表达了打败日本侵略者,重建太平国家,是他们最大的意愿。 抗战胜利后的1946年早春,吴石与何遂同游重庆缙云山。来到缙云寺,何遂作画,吴石题七言绝句: 旧境重寻笑独勤,任他春已尽三分。 笋舆十里松阴路,细雨斜风上缙云。 古闽吴石 偶得半日空闲,与友人重游故地,抗战胜利的喜悦心情,跃然纸上。诗尾落款“古闽吴石”,表示他始终不忘自己是福建人,乡风长存,古风长在。

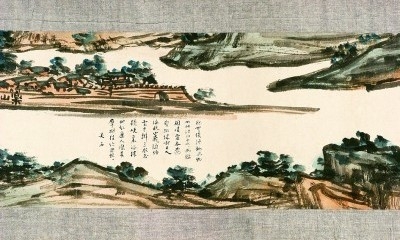

吴石题何遂《长江万里图·川江》 作者供图 吴、何诗画合作的佳话,还要属那幅66.4米长卷《长江万里图》。祖父何遂于1940年至1941年完成长卷,吴石分别在“川江段”“三峡段”“武汉段”“九江段”题诗四首。 题何遂《长江万里图·川江》 恕无俊语酬风物,如此江山处处幽。 杰阁凌虚吞远势,孤城衔日入深秋。 四峨隐约云中辨,三水飞腾峡里流。 胜地故应人杰萃,摩挲往迹思悠悠。 中华民族的魂魄尽显在川江段气势磅礴的山水之中。“摩挲往迹思悠悠”,患难与共的战斗经历难以忘怀。“胜地故应人杰萃”,军人侠义、士人风骨,吴石、何遂的诗画互为表里。 题何遂《长江万里图·三峡》 远览方知天地宽,心安蜀道未为难。 香溪初望昭君里,险水又经崆岭滩。 艛艓顺流飞鸟过,峰峦当路怒猊蟠。 欲探何处闻猿峡,一为停舟着意看。 “远览方知天地宽,心安蜀道未为难”,平平淡淡两句,凸显出深刻的哲理:人只有眼光远大才能知道天地的宽阔;只要意志坚定,心态平稳,面对蜀道也不以为难。 题何遂《长江万里图·武汉》 武昌夏口大江流,廿二年前忆旧游。 几度探幽攀古阁,也曾寻醉踏芳洲。 孤心郁勃凭双剑,共济安危托一舟。 楚客江篱无限感,秋风斜日更添愁。 此诗回顾他与祖父1919年在反对福建军阀李厚基的护法运动失败后,结伴逃亡武汉的往事。那时何遂30出头,吴石也年仅25岁,“孤心郁勃凭双剑,共济安危托一舟”,表明他们是因共同的理想与抱负而成为一生的莫逆之交。 题何遂《长江万里图·九江》 依旧烟岚入画图,年时游屐遍匡庐。 云中五老女相顾,识得劳人面目无。 画中的庐山唤起当年的记忆:七七事变、国共合作、抗击日寇、收复国土,是他们共同奋斗的经历;民族独立、国家统一,如同奔腾入海的长江,势不可挡。 《长江万里图》长卷在2023年6月10日吴石烈士牺牲73周年忌日,由两位作者的孙辈——我和吴石孙女吴红,捐献给中国国家博物馆,永久珍藏。这样的归宿,我想,也必是两位前辈的共同心愿吧! (作者:何迪,系何遂之孙) 荐稿人:xscclf 2025-11-08 执行编辑:xscclf 2025-11-08 责任编辑:zjy 2025-11-08 |

| 0 |

|

相关评论: (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

|

-

暂无相关信息

当前位置:首页