|

【字体:放大 正常 缩小】 【双击鼠标左键自动滚屏】 |

|

登录日期:2014-09-12 【编辑录入:lrylry】 文章出处:《解放日报》2014年9月12日第15版 |

| 我从国民党的牢里逃出来 |

|

作者:口述:富华(88岁)采访整理:《解放日报》记者 徐蓓

阅读次数:9000

|

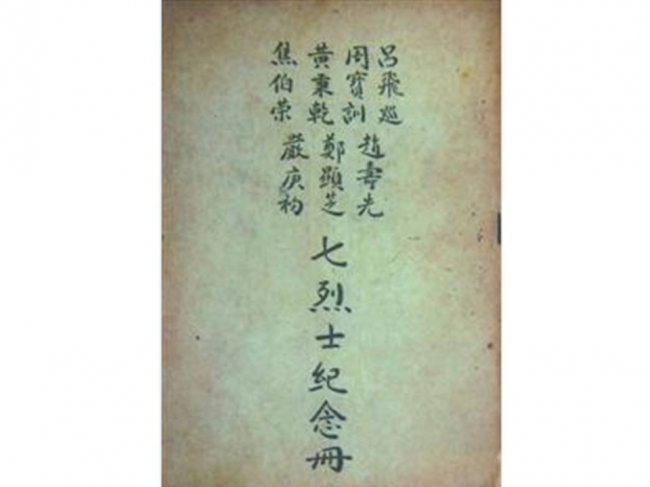

被捕

当时,淮海战役已经胜利结束,国民党政权正处于崩溃边缘。越是这个时候,敌人越是丧心病狂,疯狂屠杀共产党员和革命群众。 我从南京到上海后,主要在上海北郊也就是大场、吴淞、江湾一带活动,党组织任命我为中共北郊区区委委员。我们主要是依托陶行知先生的山海乡村实验学校,以办学为名,搞统战工作,开展农民运动,为迎接上海解放做准备。 我的被捕有两个原因。一是山海乡村实验学校西郊分校的赵佩慧同志被捕后,讲了我是山海乡村实验学校总校的民教部主任,但没有说我是共产党员。所以,她并没有出卖同志。另一个原因是被捕前我护送两位已经暴露身份的同志去了一趟苏北解放区,我从扬州回上海时,顺便买了一瓶扬州酱菜,国民党特务正是从这瓶酱菜上断定我去了苏北。 当时风声已经很紧,我每晚都换不同的地方睡觉。1月13日那天晚上,我睡在农民党员濮金宝家。我的二姐富继兰(也是中共党员)由和我一起工作的沈光旭陪同来取材料。当晚,我睡在东厢房,二姐和沈光旭睡在西厢房。 大约深夜11点左右,忽然听到有人敲门。来人是当地农民姚阿发,他说他妹妹病了,让我去看一下。可能我开门的动作慢了一点,所以接下来的敲门声有点急了,我感到有点不对劲。濮金宝家后面有条河,我打开窗户就可以跳下去,但我不能独自逃走。如果我逃走,必然会连累濮金宝全家,把他们丢给敌人,这不是我们共产党人做得出的事情。 想到这里,我连外衣也没穿就去开门。门一打开,“呼”地一下两支枪就对准了我。国民党特务二话不说,把我拉出门去就打。 后来得知,他们一共来了二十几人,分头行动,抓了我们8位同志。因为知道我会武功,所以来抓捕我的6个特务都是打手,专门对付我。他们一拥而上,打了我整整一个半小时。我一个没防备,左脸重重地挨了一拳,两颗牙齿立即从嘴里崩了出去。 我被关进了4号牢房,和我关在一起的是小金纪。小金纪是杀猪的,还是个枪贩子。被捕几天前,我跟他买了三支步枪、一挺机关枪,还有几颗手榴弹。谈好的价钱是13担米,我先付了一半钱,就等着取货了。敌人把我和小金纪关在一起是有阴谋的,想让我和小金纪串供,好让他们抓把柄。 敌人用刑很残酷。审讯室里有一条宽长凳,就是大家说的“老虎凳”。敌人把我架上去,用绳子把大腿根部绑住,用竹扁担抬起我的脚踝,然后在下面垫上厚厚的书。书加到一定程度后,人会疼过头,感到麻木,最痛的不是上刑,而是把你从老虎凳上放下来。 还有灌辣椒水,其实根本不是从嘴里灌进去,而是从鼻子里灌。我也是现场感到麻木,事后难受了好长时间。在审讯室里,我被打断了三根肋骨,到今天肺部还有后遗症。 有一回小金纪被上刑时,敌人把我押进去看。只见他满头是汗,脸色白得像纸一样,一点血色也没有,我这才知道了自己受刑时的模样。看到我进来,小金纪吃力地说:“老富啊,我不行了。”回到牢房,我知道小金纪已经招供了,于是对他说:“小金纪啊,侬要吃介(沪语,意思是做个爷们)。”他低下头,含混地说:“我实在扛不住了。”我拍拍他的肩头,对他说:“要死,死在外面。” 第三天,敌人把小金纪带走去取枪,没想到,小金纪半路上跑掉了。我想这下我的案子在这里审不下去了,因为人证物证都没有了。 但让我感到奇怪的是,自从小金纪走后,看守我的几个警察都开始叫我“司令”。原来,小金纪在口供里,说我是上海北郊“二十路军司令”。敌人对这个说法深信不疑,所以坚持把我当作武装匪特的重案来办理。 我被关进9号牢房,缪剑秋被关进10号牢房,沈光旭则被关进女牢房。 说说狱中的非人生活吧。 每天有两次放风,上午9时和下午4时各一次。每次放风半小时左右。牢房的铁窗很高,光线极差。除了1号牢房朝南能见到光线,其余所有牢房都面对小走廊,越是往北的牢房光线越暗,空气也越差。 犯人每天只吃两顿饭,上午11时一顿,下午4时一顿。每人每顿吃不足三两的红糙米饭。红糙米有时是发霉的,其中杂质太多,难以下咽。 至于大小便就更麻烦了。犯人在上午放风时都要抢着上厕所,因为厕所很小,同时容不下几个人。各个牢房里虽然放着一只小马桶,其实就是一只高一尺多、直径一尺的小缸,又脏又臭,犯人不到万不得已不会去用。 犯人睡的木板床几乎占据了整个牢房,靠牢门栏杆处只留下一尺多宽的走道,留给犯人放鞋子和马桶,所以犯人只能24小时待在床上,几乎没有可以走动的地方。因为犯人不洗澡不换衣,所以牢房里到处都是老白虱。关进来的犯人,时间长一些,就满身长疥疮。 在狱中,我唯一的乐趣就是唱歌。每次我一唱,旁边牢房里的难友们就会附和着一起唱,歌声很响,全监区13个牢房都能听见。有时看守们实在听不下去了,就过来对我说:“司令,求求你别再唱了……” 他们两位都被关在1号牢房。1号牢房由于关的大多是要犯、主犯,所以被难友们称为“死牢”。 李白,化名李静安,是电影《永不消逝的电波》中男主角李侠的原型。我被关进去时,他已经在1号牢房了。我知道他是搞电台工作的,特别佩服和尊重他。 他四方脸,穿一身白色的中装。我跟他没有讲过任何话,因为他很沉默,从不与其他犯人讲话。 他的事情,我是解放后才听说的。他家离淞沪警备司令部很近,有一段时间,他发报用的就是淞沪警备司令部的天线。据说当时上海地下党就只有两部电台,李白的电台被破获后,另一部秦鸿钧的电台压力就大了,不久也被敌人破获。 秦鸿钧是4月初被关进来的。那天下午放风之后,准确地说是吃晚饭前,只见一个高个子背着个人进了1号牢房。后来才知道,高个子是秦鸿钧,他背的人叫张困斋,双腿被打断了,血肉模糊。原来,秦鸿钧被捕后,并不知情的张困斋来取情报,也被埋伏的特务抓获。 第二天早上,我利用上厕所的机会主动挨近他。我问他:“你叫什么名字?”他回答说:“秦鸿钧。”他说他和张困斋,还有他的爱人,一起被抓进来了。后来,我们越来越熟悉,不过前后也就二十来天的时间。 我每天在牢房里唱歌,从早唱到晚。秦鸿钧让我把歌词抄给他。 过了几天,早上起来放风,秦鸿钧把一块大饼分成三份,分给我和缪剑秋、沈光旭每人一块,然后说:“这两天很紧张啊,因为每天都往外拉人。看样子我们要牺牲几个了,你怕不怕?”他忽然问我。 我随口用北京土话回答他:“到了菜市口,伸着脖子是一刀,缩着脖子也是一刀。” 他听了连连称赞说:“好!好!好!” 5月7日中午吃饭的时候,我们发现他们不在了,一共九个人。除了李白、秦鸿钧,还有严庚初、焦伯荣、吕飞巡等七位烈士。 当天傍晚,我被转移进了1号牢房,我睡的正是秦鸿钧原来睡的位置。第二天,我整理秦鸿钧留下的铺盖时,在木板墙根发现他用铅笔写的几行字:“你是灯塔,照耀着黎明前的海洋;你是舵手,掌握着航行的方向……”这正是我抄给他的歌唱共产党的歌词。因为没有灯光,字迹歪歪扭扭,有的大有的小,而且没有抄完。 怎么回事?1号牢房有个洞,从这个洞里,可以看到对面敌人的动静。这时我们发现,敌人有的在烧文件,有的在搬东西,一副准备仓皇出逃的样子。 到烧午饭的时间,还是没看到敌人。这时女牢房的沈光旭她们发现牢房没上锁,就溜了出来。她们径直走到看守所工作室,拿了钥匙,把牢房过道的门打开了。 当时的情况是,监狱里面没人看守,可外面的国民党兵人来人往,还是挺多的。 厨房里有把劈柴用的斧头,这下派上用场了。我们准备用它砸开看守所的后大门。 巧的是,正在这时,对面港口司令部大楼起火了。失火的大楼前面停着四辆大卡车,估计是为逃跑的国民党大官们搬运东西的。司机不在,一部分敌人正吆喝着:“一、二、三,推!”想把车子推走。 趁着外面混乱的当口,我也指挥着一个名叫郭耘夫的犯人开始砸门。和着外面推车的吆喝声,“一、二、三,砸!” 牢门一被砸开,我就拉着沈光旭、缪剑秋站在大门旁。等大家走得差不多了,我才说:“我们走吧。” 我找熟人在外面住了几天。直到5月27日早上,我们听到收音机播新闻,说上海警察局投降了,我们这才出门活动。 当天晚上,我终于到了二姐那里。二姐见到我,那个高兴啊!那时,我爸爸住在常德路的一个小学里,我去的时候,我妈都饿晕了。唉,我们地下党那时候没钱养家糊口啊。 我在二姐那儿休息了几天。6月1日,我正式回大场向党组织报到。 记得我在狱中曾写过这样一首诗:“蒋匪天下乱如麻,飞行吊打何可怕。大好头颅向天抛,血中开出自由花。”这首诗就代表了解放时我激动的心情。

荐稿人:lry 2014-09-12 执行编辑:xscclf 2014-09-12 责任编辑:tmy 2014-09-13 |

| 0 |

|

相关评论: (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

|

-

暂无相关信息

当前位置:首页