|

【字体:放大 正常 缩小】 【双击鼠标左键自动滚屏】 |

|

登录日期:2014-12-22 【编辑录入:lrylry】 文章出处:《文汇报》2014年12月22日第5版 |

| 大山深处的“老县长” |

| ——记共产党员、独龙族“带头人”高德荣 |

|

作者:据新华社昆明12月21日电

阅读次数:8164

|

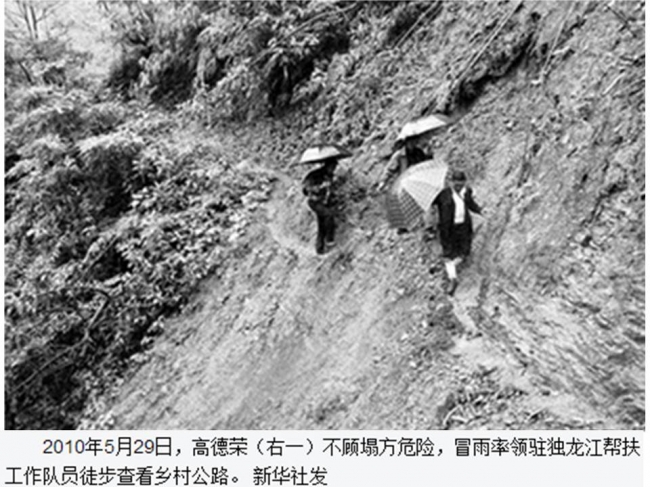

清晨,“老县长”披衣出门,环顾寨子。这是多年养成的习惯。每天起床,先出门看看寨子上空的炊烟。 39年来,为了尊严和梦想,他带领独龙族的乡亲们不懈奋斗,在党和政府的关怀下,在兄弟民族的支持下,把一个封闭、贫穷、落后的民族以崭新的姿态领进了21世纪。 他今年已满60岁,已经退休。但是,为家乡发展的这颗心,从没退休。 说起“老县长”,在云南怒江傈僳族自治州,几乎无人不晓。 “老县长”名叫高德荣,曾当选第十届全国人大代表,身高不到1米6,肤色黝黑,笑容憨厚,眼里透着几分精明。 可他确实当过贡山独龙族怒族自治县县长,而且在7年前当选怒江州人大常委会副主任,副厅级,独龙人里最大的官。 独龙江边狭小的河滩台地和山腰上,居住着古老神秘的独龙族。千百年来,这里的氏族部落刀耕火种、结绳记事、住茅草房,女子纹面,山外人称其为“俅人”。新中国成立后,1952年,才有正式的族称——独龙族,原始山民一步跨入社会主义。 目前,独龙族在全国约有7000人,其中4300多人聚居在独龙江乡。

2006年,高德荣从贡山县县长任上,当选州人大常委会副主任。到州府六库上班的第一天,他就把办公室钥匙交了出来,向组织提出回独龙江乡工作。 后来,他争取到了兼任州委独龙江帮扶领导小组副组长的差事。7年前,时年53岁的他回到独龙江。办公室就是他简陋的家。退休的老伴也跟来了,成了“‘老县长办’的勤杂人员”。 他从不喜欢待在办公室,就喜欢下乡。路上、寨子里、火塘边、工地上、树荫下,都是他的办公场所。 独龙江闭塞,过去交通靠走,传递消息靠火炮。天气阴冷潮湿,蚊虫多,旱蚂蟥吸血吃个饱。以前物资匮乏,苞谷不够吃,要挖野菜补充。 相比独龙江,六库可是个“超大都市”。但走出去的人,很少有回头的。在六库站住脚跟,是山里人的梦想,甚至是人生成功的重要标志。 年轻时,他已有过一次主动返乡工作的经历。18岁那年,高德荣考上怒江州师范学校,走出大山,人生大道从此在脚下铺开。1975年,毕业留校,走上校团委书记岗位。意气风发的年轻人,前程似锦。 然而工作4年后,他递交了一份申请,请求调回独龙江乡教书。“一个民族要发展,没有文化不行。我受党的培养,读了书、明了理,独龙江需要我,所以我就要求回来了。”“老县长”解释道。 那次回乡,一“猫”就是10多年。后来,基层工作急需有文化、情况熟的少数民族干部,高德荣又走上了“仕途”。

“老县长”不仅关心群众脱贫致富,也挂念群众眼前的实际困难。 在同事们的印象里,“老县长”的工资大部分用在了接济群众。每次下乡,汽车后备箱里都装着给困难户的大米、油和腊肉等。每送到一家,他都会说:“这些东西和钱,不是我老高送的,是共产党关心我们少数民族,上级让我送来的。” “有空慰问群众,就是没空‘慰问’一下家人,陪陪我们。”女儿高迎春说。 在贡山县城有一幢破旧的四层老楼,高德荣的家就在其中的一套单元房里。面积约46平方米,家具老旧,屋里没有卫生间。多年来,高德荣一家就住在这里。它也是独龙江乡亲到县城办事、读书的“接待站”。高迎春告诉记者,屋里有时打地铺睡十几个人,下脚的地方都没有。 2005年冬,贡山暴雪。2月18日,他带工作组沿独龙江公路察看各村灾情,到半道时,雪崩路断。高德荣说:“看来路一时无法抢通,双拉娃村的情况我们一无所知,干等不行,走着去,今天无论如何要赶到。” 在深雪里蹚了三个多小时,天擦黑时,一行人终于抵达双拉娃村。刚到村口,就听见有人喊:“县长带人来了!县长带人来了!”乡亲们闻声,纷纷跑出家门,不少人拉着高德荣的手哭了。

在他看来,独龙人要追赶,“远”靠教育,“近”靠产业。“独龙族再不能出文盲和穷人了。”一提起教育,他话就多。 第一次回乡工作,他在母校巴坡小学教书。上世纪70年代食品配给不足,加上缺衣少穿,每年都有学生辍学。为留住学生,每年封山后,他都会冒着严寒,天天跑到乡物资调配员那软磨硬泡,只为给学生争取十斤肉。看着学生们吃肉,他却在一旁悄悄抹泪。 当乡长后,高德荣一心惦记村民子女的教育。在高德荣和当地干部努力下,在外界关心支持下,独龙江乡教学基础设施不断改善,教学质量进一步提升,适龄儿童入学率100%。 一说起发展民族产业,“老县长”话更多。“独龙人不能靠挖石头、砍树致富,不能破坏这片青山绿水,它属于国家。光种苞谷也解决不了问题,要搞符合地方实际的产业。” 经过反复考察,他盯上了一个当地从没种过的产品——草果。“做一堆计划,不如做一件实事。”他建立起培训基地,自己育草果苗,一边试种,一边请专家指导,先取得经验。在高德荣等人推动下,独龙江乡的草果种植面积已逾4万亩。现在,重楼、中蜂、独龙牛、独龙鸡、漆树、蔬菜等一批特色生态项目在独龙江边发展壮大。 相传,从前独龙人食不果腹。一位叫“阿角朋”的巨人,走到哪里就在哪里平整土地,收集山林间的野果等种子,沿独龙江河谷一路播撒,长出果实供人食用,自己最后累死,融入大地。 “你像‘阿角朋’吗?” “不像,我要向他学!”“要说有,共产党和兄弟民族,才是我们独龙人的‘阿角朋’”。 荐稿人:lry 2014-12-22 执行编辑:xscclf 204-12-22 责任编辑:tmy 204-12-22 |

| 0 |

|

相关评论: (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

|

-

暂无相关信息

当前位置:首页