|

【字体:放大 正常 缩小】 【双击鼠标左键自动滚屏】 |

|

登录日期:2016-10-15 【编辑录入:lrylry】 文章出处:《解放日报》2016年10月15日第6版 |

| 书评:立誓有五字,奋斗与君同 |

|

作者:王冷一

阅读次数:8083

|

今年既是长征胜利80周年,也是罗炳辉将军牺牲于山东前线70周年。这部厚重达42万字的《罗炳辉文集》主编则是罗炳辉将军最小的孩子——女儿罗鲁安。将军去世时,在山东出生的罗鲁安才半岁、只留下和父亲的两张战地合影。这部由中共党史出版社推出的文集,是她对父亲的全部感情和最好纪念。 根据罗炳辉将军1937年亲笔撰写的“我的经历”,我们得以清晰地了解到——1897年12月出生于云南彝良贫苦农民家庭的罗炳辉,和他的革命引路人——红军总司令朱德一样,加入红军之前曾经在滇军服役多年。1915年入伍的罗炳辉早年参加了护国战争和北伐战争,因作战勇猛和屡立战功升任至营长。

在滇军中,罗炳辉曾经是军阀唐继尧、朱培德的亲信。如果他愿意对盘剥士兵军饷、以军费投机金融、军阀奢靡豪华的生活方式、法帝国主义在云南以及边界的特权等现象“睁一只眼、闭一只眼”,那么,他也可以轻易地获得高官厚禄。但是“他不爱财不好色,爱兵如子,疾恶如仇,与身边喝惯兵血的同僚格格不入,与共产党倒很像一路人”,由此在北伐战事平静之后的1928年反而被遣散了。 那么,他的出路在哪里呢?因为在南昌见过朱德、邀请朱德在自己担任营长的部队中讲过“工农革命”的课,罗炳辉开始向往中国共产党的武装斗争道路。

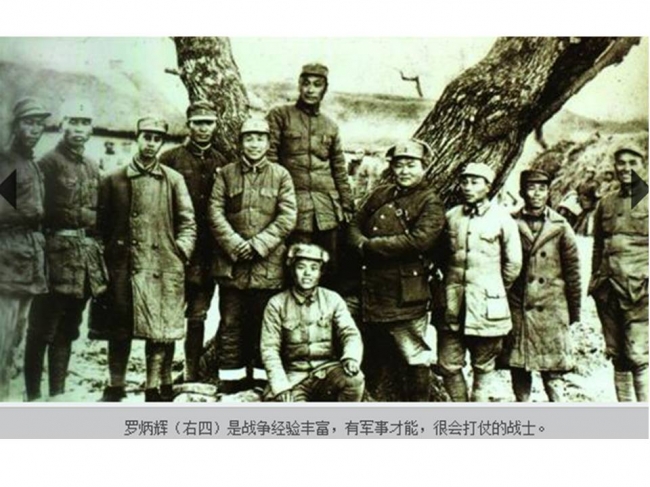

罗炳辉的指挥才能一直受人瞩目,1929年4月有高官推荐他到江西吉安任县靖卫大队长,主要任务是负责防御井冈山根据地出没的“朱毛红军”,偶尔也出击“剿匪”。但罗大队长常常将被土豪劣绅强抓来并诬蔑为“共匪”的贫苦农民很快释放,并给饭吃、给路费回家。消息传到井冈山,立即引起了党组织的注意,经联络,罗炳辉于1929年7月秘密加入共产党。 随后的11月15日,罗炳辉率部起义,是为震惊全省的吉安暴动。他和彭德怀一样,都是在革命陷入低潮时入党,都是在党最需要武装力量的时候,率部加入红军的。

长征途中,罗炳辉所率的红九军团作为后卫部队,为了保证党中央和中央红军总部的安全,经常布疑阵、出奇兵、吸数倍敌人于己周边,历经千险万苦而屡战屡胜。 在《罗炳辉文集》中,他的战友、红九军团政委何长工(解放后曾任全国政协副主席)回忆,最危险的战役是在贵州乌江边。

时为1935年3月,红九军团接到命令,即在罗炳辉军团长的指挥下,采取机动灵活的战略战术和各种有效措施,在乌江以北的金沙和马鬃岭一带大造声势,所到之处大张旗鼓地贴标语喊口号,用红布制成许多旗帜,插上各个山头,配合号兵,旗舞号鸣。部队忽而东进,到白腊坎、南北镇一带活动,并派人调查去湘西北的路线,扮成红军主力去湘西与红二、六军团会合模样;忽而又西进,转向西北的松林和芝麻坪方向,摆出红军主力将北渡长江的架势。红九军团的东进西跑,声势浩大,使敌人误以为红军主力还徘徊在乌江一带,赶紧调兵遣将,围剿红军。这样,红九军团迷惑和牵制国民党中央军、川军和黔军共约6个师的兵力,中央红军主力乘虚安全南渡乌江。 但此后近两个月,被乌江阻挡和敌军封锁渡口的红九军团不得不单独行军和作战。红九军团一方面继续牵制多路敌人、掩护红军主力,另一方面灵活机动地寻找战机、壮大自己,用何长工的话说就是——红九军团“既能打大仗,又能打小仗,‘赚钱’就来,蚀本不干。长征中我们打了不少胜仗,都与罗炳辉的指挥才能分不开”。如红九军团曾经一个漂亮的伏击战打垮追击的贵州地方军阀五个团、缴枪1000余枝;打下宣威、开仓济贫,并用缴获的100多匹骡马驮走其他军需物资; 征战途中,还曾利用罗炳辉的军威谈判占领会泽县城,3天里扩大红军1500余人。而到和中央红军主力会师时,红九军团则在52天里独立穿行于云、贵、川三省交界地区,足迹遍及17个县;在打了许多恶仗以后,不仅建制完好还增加了1700余人;全军团服装整齐,武器焕然一新,弹药十分充足。罗炳辉还向中央上交100匹骡马、10万块银元和武器弹药,被彭德怀称为“高风亮节”。

罗炳辉牺牲后,他的夫人张明秀在之后严酷的战争年代、在异常艰难的环境中,一直珍藏着将军的遗稿和遗物。最危险的一次境遇,据长罗鲁安两岁的哥哥罗新安最近向采访其母亲事迹的少先队员回顾——母亲和一部分战友被国民党反动军队追到了渤海边。前面是一望无际的大海,后面是凶残的追兵,情急之下,张明秀带着他和妹妹准备投海。幸好有周围的好心民众告诉他们说这边的渤海十几里内都是浅水区,走到国民党军看不见的地方即可。母亲听后立即带着儿女踏进海水,其他战友紧随其后。不久,国民党军来了,看到附近没人,便撤退了。大家这才从海中回到陆地。 新中国成立后,张明秀将保管的烈士遗稿和遗物毫无保留地上交给了国家文博部门。所以,今天我们得以阅读这部文集。

1935年的初春二月,红四方面军在川陕地区打退了国民党反动军阀的围攻,并渡过嘉陵江直抵广元。红军的主张吸引了千万民众,在村落边的“扩红大会”上,年仅17岁的张明秀不顾父母担忧参加了红军。替她报名的则是张家原来的佣人,比她大4岁的先期参加红军的赵阿娴。“佣人”和“小姐”一起参加红军,也是极为罕见的。 随后她随红四方面军长征,在胜利抵达延安后的抗战训练准备阶段,张明秀和罗炳辉结为连理。张明秀此后随罗炳辉征战华中和华东各地,解放初即到上海工作直至1984年离休;在红军医院从医的她后来曾任上海瑞金医院的首任党委书记,于2011年去世。

从女儿罗鲁安编著的《罗炳辉文集》中,可以看出她对母亲的评价——一生家风严格、克己奉公、香润如兰,并培养一对儿女继承父亲遗志而从无娇气,这是共产党人的精神。

荐稿人:lry 2016-10-15 执行编辑:lry 2016-10-15 责任编辑:zjy 2016-10-15 |

| 0 |

|

相关评论: (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

|

-

暂无相关信息

当前位置:首页