|

【字体:放大 正常 缩小】 【双击鼠标左键自动滚屏】 |

|

登录日期:2019-10-12 【编辑录入:lrylry】 文章出处:《新华每日电讯》2019年9月16日第9版 |

| 高镇同:“永远不知疲劳”的“结构疲劳”专家 |

| 助数千架飞机“延寿”,创“一门六院士”佳话 |

|

作者:新华每日电讯报记者李斌、魏梦佳、刘婧宇

阅读次数:11501

|

从事飞机结构疲劳和可靠性研究60年,去年90岁时才退休;

创立“疲劳应用统计学”,研究成果助力数千架军机使用寿命从1000多小时延长至3000小时;

1项科研成果获国家科学技术进步一等奖,2项获国家技术发明二等奖,2项获国家科技进步二等奖,1项获国家自然科学三等奖;

他和他的5位学生都是院士,创造“一门六院士”的佳话;

1991年就当选中科院院士,却至今坚持住在约70平方米的老房子里,迄今为止个人捐助资金超过200万元,而自己生活简朴,一件毛衣穿十几年……

历届国庆阅兵式上,一架架战机从天安门上空凌空而过,让现场和电视机前的人们无不热血沸腾。

在一代代中国战机的背后,有一群为战机“保驾护航”的人。北京航空航天大学教授、结构疲劳与可靠性国际知名专家,我国飞机结构寿命与可靠性理论的奠基人,今年91岁的高镇同院士,就是其中富有代表性的一位。

60多年来,高镇同“不知疲劳”地挥洒热血,带领一群人,在飞机结构寿命可靠性评定理论和工程方法上做出了原创性贡献,为我国歼击机、轰炸机、客机等20余个型号数千架飞机进行定寿和延寿,“为保障部队的战斗能力和飞行安全作出了历史性重大贡献”。

这位在航空强国路上勇攀高峰的学者,在育人、树人之路上也镌刻下许多令人印象深刻的“足迹”:创造“一门六院士”的佳话;个人捐款超200万元,而自己坚持住在约70平方米的老楼里……

这,究竟是一位怎样的专家?举国欢庆新中国成立70周年之际,《新华每日电讯》记者深入北航校园,探访这位为航空强国梦拼搏70余载的“最美奋斗者”。

国之不盛家何在

“这辈子没有白干”

“日军的轰炸机、战斗机,经常凌空穿越北京……”1928年11月,高镇同出生于北京,“七七事变”时9岁。高镇同回忆,小学大门对面就是一个日军军营,他和同学们每天上下学都能看到日本兵在街上横冲直撞。

从小目睹丧权辱国、百姓流离失所之苦,幼小的高镇同心中萌生了强烈的爱国情,“国家如果不富强起来,就得受列强欺辱”。

“国之不盛家何在?自古有国才有家。”北航校园,狭窄居所内,高镇同脱口而出多年前有感而发写下的这句诗。

“中国要强,要航空报国,必须要有好飞机。”1946年,高镇同考取北洋大学航空系,开启了和航空事业长达73年的不解之缘。但旧中国没有航空工业,“学航空的毕业就失业”,同届航空系学生原有20多人到1950年毕业时只剩4人,其中一个是高镇同。

1952年,高镇同随清华航空系调入新中国第一所航空航天高等学府——新组建的北京航空学院,一干就是60多年。

北航建校初期,高镇同负责材料力学实验室建设,仅用两年时间开设出“材料力学”全部实验课程。还自己设计制造国产第一台光弹性仪,研制出第一枚电阻应变片,为此荣获“北京市青年社会主义建设积极分子”荣誉称号。

1954年,英国两架客机先后失事,56人遇难,后确认为机身疲劳破坏。关于此次事故的报道引发了高镇同的关注。

“疲劳破坏具有隐蔽性,在没有明显先兆的情况下,飞机会突发性凌空断裂解体,危险性极大。”1958年,高镇同率先在学校开始机身疲劳试验研究。

1970年,河北邯郸,一架直升机坠毁,机上7名战士全部遇难。根据周恩来总理指示,事故调查小组成立,高镇同成为小组成员。经调查研究,坠毁原因被确认为直升机旋翼系统轴颈疲劳破坏。

自新中国成立至20世纪70年代,我国生产的大量飞机都未曾给出使用寿命,使用中有很大盲目性,机毁人亡的事故时有发生。

进行飞机结构定寿、延寿和抗疲劳设计,保障飞行安全,已刻不容缓!

当时发达国家是每个机种提供5架飞机做实验,而我国由于经费的限制,只能提供一架。高镇同他们要用一架飞机的试验数据得到与五架一样的安全寿命数值,而每架飞机每次飞行的环境、起落的力度、飞行员驾驶习惯的不同,导致同一个型号中每架机体的寿命年限也长短不一。这听起来简直是天方夜谭般的任务。

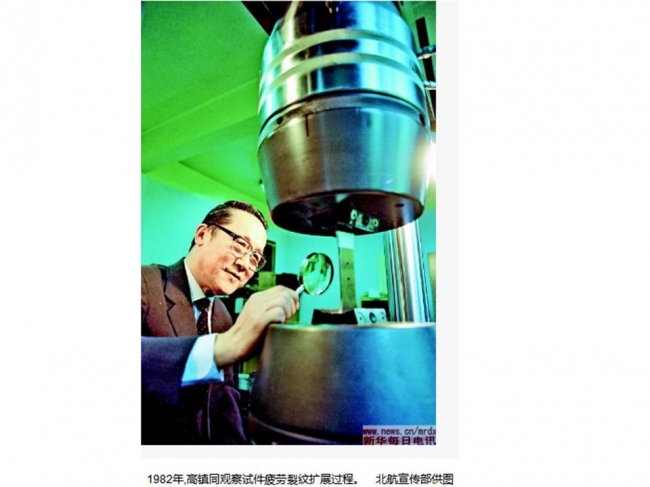

北航老主楼一层,有两间疲劳实验室。怀着强烈报国心的高镇同在这里一遍遍测试飞机构件的“疲劳寿命”,拿着放大镜仔细端详构件孔洞因疲劳断裂的演化过程。

这成为高镇同一生不懈奋斗的目标。

在高镇同指导下,我国航空系统18家单位实施了一系列测试工程,经过10余年努力,不仅为我国飞机定寿、延寿和结构可靠性设计提供了基础数据,还培养了一批疲劳领域专家学者。

“在高先生指导下,我们从70年代起采集了我国独有的400万亿个数据,提供了大数据和技术支撑。”高镇同的学生、飞机寿命与结构可靠性专家闫楚良院士说。

高镇同不断攻克技术难关,解决了疲劳强度概率分布的世界性难题,形成了中国专有的飞机结构寿命预测理论,到1993年,我国数千架相关飞机的使用寿命已经从1000多个小时延长至3000小时。1995年,飞机定寿延寿技术获国家科学技术进步一等奖。

1998年的一天,陕西某地山区,国产中型运输机“运八”疲劳试验现场。在高镇同指导下,对飞机的载荷施加到107%时,开始吱呀作响;加到108%时,机翼根部整个断裂,控制精准。通过试验,“运八”的疲劳寿命从过去1.2万飞行小时、8000个起落,提高至2万飞行小时、1.1万个起落,使用寿命大幅提升。

数据显示,应用高镇同所创方法进行定寿、延寿的数量庞大的国产“运七”“运八”等系列飞机,在100余条航线上飞行了数百万小时,30余年结构从未发生疲劳破坏事故。

空军航空技术装备可靠性办公室对高镇同的研究成果给予了高度评价:“高镇同院士创建的飞机结构寿命可靠性评定理论与美国等一些技术发达的国家相比具有原创性和先进性。研究成果用于指导我国飞机定延寿至今已30余年,与众多厂家合作完成的歼击机、轰炸机、客机、运输机、直升机等20余个机型数千架飞机结构的定寿和延寿,经济效益已达数百亿元……更为重要的是将我国数千架军机的单机使用寿命从1000多小时延长至3000小时,为保障部队的战斗能力和飞行安全作出了历史性重大贡献,军事和社会效益巨大。”

2018年,90岁的高镇同退休。永不停歇的他,被人们誉为“永远不知疲劳的结构疲劳专家”。

“实践表明,定寿定得准、维修到位、管理得当,飞机才飞得安全。”谈起这些成绩,高镇同很欣慰,“我这辈子没有白干。”

“高先生在疲劳试验方面是国内‘第一把手’。他搞什么都很严谨,80多岁了还和学生一起搞科研。”82岁的南京航空航天大学教授、中国超声电机奠基人赵淳生院士说,“他的研究不仅局限于飞机,还带动了桥梁、汽车等方面的疲劳研究。”

高镇同的原创性成果也收获了国际结构疲劳领域专家的赞誉。他80岁大寿之际,美国密歇根大学教授Jwo Pan特意写信表达敬意:“以您所取得的研究成就,当属21世纪结构可靠性研究领域最有影响力和世界领先的科学家之一。”

校苑耕耘六十春

“努力使学生超越自己”

一个人遇到好老师是人生的幸运,一个学校拥有好老师是学校的光荣,一个民族源源不断涌现出一批又一批好老师则是民族的希望。

北航有2200多位专任教师、20多位院士。2017年10月28日,北航首届“立德树人成就奖”颁给89岁的高镇同。

“40位评委一致推荐高先生。”北航人事处处长谭华霖说,“高先生数十年如一日传道授业、辛勤耕耘,是名副其实的塑造学生品格、品行、品位的‘大先生’。”

“我作为学生代表,在颁奖典礼大会上手捧鲜花向高先生三鞠躬,感谢他年近九十高龄还为国家教书育人,一生为祖国的航空事业兢兢业业,任劳任怨。”闫楚良说。

20世纪80年代初,出国之风盛行。很多在法、日、英等国发展的研究人员在高镇同劝说下回到北航,高镇同说要始终牢记“宁恋家乡一捻土,勿惜他国万两金”,今年69岁的北航固体力学所教授吴大方就是其中之一。

从教60多年,高镇同培养出一批航空、教育领域的学者专家,其中包括5位院士,一些学生的创新成果多次获得国家自然科学、技术发明和科技进步三大奖项。1989年,高镇同荣获“国家优秀教学成果奖”和“全国教育系统劳动模范”称号。

“老师带学生,如果一代不如一代,国家就兴旺不起来。”谈起学生,高镇同一脸自豪,“我的目标就是努力使学生超过自己。”爱生如子的他说道:“年轻学生来到北京读书,父母不在身边,教师自然就是他们的家长,应该像爱护自己的子女一样,关心他们的成长。”

20世纪80年代末,一名叫王洋的学生引起了高镇同的注意,觉得他总是面色苍白,似乎是营养不良,高镇同赶紧买了两袋奶粉拿给他,要知道在当时奶粉是一般人吃不起的营养品。

从那时起,高镇同开始大量地资助学生。他有本厚厚的名册,上面有209人次的资助记录。高镇同说这只是一个备忘录:这次给了这个学生,下一次给别的学生,均匀分配。

教学上,高镇同一丝不苟。改革开放后,作为第一批博士生导师,高镇同的“材料力学”采用双语教学,“高镇同样板课”在全校推广。他还常带领学生上现场课,面对飞机实物授课,并且带着学生去全国各地厂所实习,跟学生同吃同住,手把手教他们做试验,一站就是五六个小时。

“高先生的一堂课,让我追求了40多年,奋斗了40多年,探索了40多年。”72岁的闫楚良说。已获多项国家奖项的闫楚良45岁时开始攻读博士,在高镇同指导下攻克了飞机疲劳载荷谱的难题,并获国家科技进步二等奖,2015年跻身中科院院士行列。

为了让学生能超过自己,高镇同带学生做的研究总是把学生列为第一作者:“我没有必要放在第一位,把学生的名字放在前面,对他们有利,也是对他们精神上最大的鼓舞。当然我肯定会先让他干大量工作。”

贵航飞机设计研究所原副总设计师王敏芹,曾是一名普通设计员,30多岁才成为高镇同的研究生。高镇同知道她来自一线,还带着孩子读研究生,每个月发给她的补助比其他人多,还特意抽时间为她补习英语,帮助其考博。王敏芹毕业后积极投入工作,凭借出色业绩荣获全国“五一劳动奖章”。

“我非常幸福和幸运能有这么一位好老师。”王敏芹说,“老师都那么大年纪了,对学生和工作没有任何抱怨和脾气,就是不知疲劳地做,这是很多人做不到的。”

作为北航固体力学所老所长,高镇同努力为老师们创造宽松、和谐的氛围。“大家在高先生带领下互相支持、互相促进,研究没有约束,工作非常愉快,所以才能产出比较好的成果。”吴大方说。 |

| 0 |

|

相关评论: (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

|

-

暂无相关信息

当前位置:首页