|

【字体:放大 正常 缩小】 【双击鼠标左键自动滚屏】 |

|

登录日期:2019-10-24 【编辑录入:fengfy】 文章出处:《解放日报》2019年10月24日第2版 |

| 大国工匠:“脚踏实地 仰望星空” |

| 太空交会对接机构这块硬骨头,王曙群一“啃”就是16年 |

|

作者:新华社记者 张建松

阅读次数:5724

|

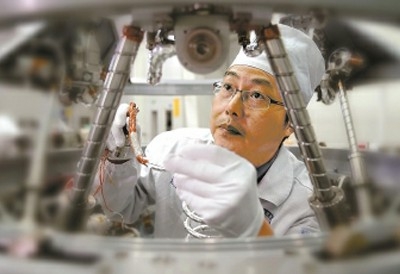

王曙群安装对接机构上的零件

周末大早,迎着澄澈的秋日阳光,穿过斑驳的树影,王曙群来到上海航天设备制造总厂,换上工作服,穿过防尘风洞,一头扎进了对接机构总装总测厂房。 (文章来源:《解放日报》2019年10月24日第2版)

荐稿人:ffy 2019-10-24 执行编辑:lyh 2019-10-25 责任编辑:zjy 2019-10-25 |

| 0 |

|

相关评论: (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

|

-

暂无相关信息

当前位置:首页