|

【字体:放大 正常 缩小】 【双击鼠标左键自动滚屏】 |

|

登录日期:2020-03-14 【编辑录入:xscclf】 文章出处:《新民晚报》2020年3月13日第9版 |

| 武汉现场:值得你我铭记 |

| 原标题:武汉现场:三个瞬间值得你我铭记 |

|

作者:@ *左妍 郜阳 张泽茜 见习记者 张泽茜

阅读次数:6120

|

“人间值得”:医疗队员与耄耋患者的“约定”

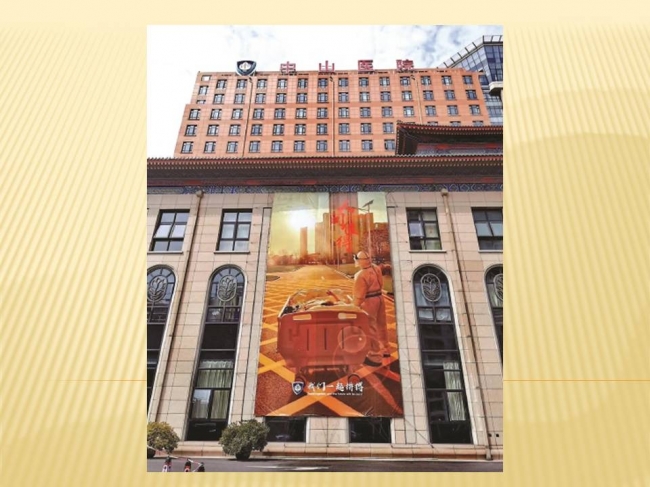

落日余晖照摆在中山医院大楼最醒目的位置

还记得上周刷屏的那位与上海援鄂医疗队员共赏落日余晖的87岁老爷爷吗?昨天,中山医院传来好消息,老人已能下床,病情正在好转!几乎同时,又一张照片温暖了许多人——中山医院将这一老一少看夕阳的照片制成巨幅海报贴在院内,上书“人间值得”“我们一起拼搏”,照亮更多人的心田。

“87+27”真美 照片主人公之一、中山医院医疗队员刘凯说,老人自3月5日那次CT检查后,各方面恢复良好。昨天,老人还向医疗队员竖起大拇指,表示康复后想用小提琴为医疗队员拉一曲,希望他们能早日平安回家。 就在一周前,老先生的病情还让全国人民牵挂。那天正好是3月5日,武汉大学人民医院东院,刘凯在护送老人做CT途中,特意停下来,让住院近一个月的他欣赏久违的日落……落日余晖下,87岁和27岁的两个身影,感动了全中国。 中山医院医疗队是2月9日进驻武大东院重症病区。刘凯记得,老人曾因病情加重而心情低落,连吃饭力气都没有,护士长潘文彦带领护理团队一口口喂,一喂就得半小时。医疗团队密切关注他的身体情况,不断调整用药、治疗手段。队员李锋说,对这类高龄患者,治疗没有什么秘诀,就是盯着病人身体上的每个细节变化,对症治疗。 此前,老人和家属因某些原因“失联”,他的心情跌至底谷,医疗队设法为他安排一次和女儿的对话。那一刻,他落泪了。正是那一刻,他的心情渐渐开朗,整个人的精神面貌也不一样了。

生理之外 还有心理 刘凯所在的医疗队,这样的小事还很多。医疗队长罗哲说,刚来重症病区时,面对80张重症床位,“我们一定要抓住、稳住、守住”!重症患者中有20%会转为危重症,通过细致的临床观察和查阅相关资料,结合自身临床经验,罗哲表示:一定要早评估、早干预、早治疗! 早评估依赖于医护细致的临床观察。罗哲制定每天清晨班车上的医护沟通会,在医生办公室早晚两次病情交接和讨论,每天在污染区早、中、晚三次大查房,每天护士定时记录心率、血压、呼吸频率、氧饱和度、体温。 早干预、早治疗依赖于方案的个体化和精准化。对于危重症患者,“抓住、稳住、守住”的关键是用好呼吸支持手段,高流量氧疗仪、无创呼吸机、有创呼吸机、ECMO,这些复杂的呼吸支持设备何时用、怎么用、何时撤,罗哲都要反复斟酌。重症患者中有不少人曾绝望、麻木,医疗队尽力关爱他们,队员的共识是——全力治疗的同时,要关注病人心理与情绪,扭转病房气息!

“第一课”始于照片 再回到那张网红的落日余晖照,昨天,在武大东院区,中山医院援鄂医疗队领队朱畴文向志愿者甘俊超颁授中山医院院长樊嘉院士签发的感谢状,正是他拍下这张感动无数人的照片。 同一天,来自武汉抗疫一线的临床实战“公开课”启动录制,参与授课的复旦大学附属中山医院赴武汉医疗队专家余情说,本次“公开课”涉及新冠流行病学特点、临床表现、辅助检查、治疗与转归等,希望可以为医学生们留下宝贵的前线教学资料和经验,而第一节课就是医学人文关怀,就从落日余晖照说起。 而在上海,这张照片已变成巨幅户外海报,挂到中山医院的建筑上。对广大医护人员来说,这个阳春三月里,抬头望着海报,仿佛听到激昂而鼓舞人心的声音,感到强劲而势不可挡的力量!很多网友留言,照片上的医生是抗疫医务人员的缩影,代表了医务人员对病人的人文关怀,展现了众志成城、积极乐观的精神! 本报记者 左妍

“30年军龄”致敬“28年军龄”

老先生敬礼表达感谢,樊民(右)回礼 张艳摄

“我年纪大了,手不听使唤,写不了感谢信,我给你们敬个礼行不行?”雷神山医院感染三科七病区里,79岁的金先生得知自己能出院了,非常激动。 他从床上坐起,抬起右臂,朝来给他颁发“毕业证书”的病区主任樊民敬礼。援鄂医疗队员口中的“毕业证书”,指的是出院证明,大家想用活泼的表达方式来驱散疫霾。 “老先生,您敬礼很标准啊!”樊民打趣说。老人告诉他,自己是有30年军龄的老兵。樊民赶紧立正,朝老人还礼,“我曾经也是个军人,当了28年兵”。 金老是樊民所在的国家中医医疗队(上海)于2月19日收治的首批病人之一,当时他外周氧饱和度不足90%,CT显示肺部炎症范围超过1/2肺野,属于新冠肺炎重症患者。经过医疗队中西医结合的悉心治疗,老人的症状得到明显好转,不吸氧情况下氧饱和度达到98%,两次核酸检测呈阴性,CT显示肺部炎症也大部分被吸收了。“除了辨证中药汤剂,我们还采用了针刺、功法、穴位敷贴、香囊等中医外治法。”樊民介绍。 还穿着军装的时候,樊民曾参与过“小汤山”抗击非典的救治和汶川地震后的医疗援助,五年前退伍后,他来到上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院担任心内科主任。无论自己是否还穿着那身军装,当国家需要的时候,他都义无反顾地站出来。此次新冠肺炎疫情来势汹汹,各地号召医务人员援鄂,樊民第一时间主动请缨奔赴前线。“我是共产党员,有非常丰富的抗击疫情经验,如今武汉全线告急,我去最适合!作为一名曾经身披军装的人,面对疫情,我只想说:若有战,召必回!” 2016年初,在岳阳医院年度工作年会上,刚退伍不久的樊民作为科主任代表发言,上台后,他习惯性地敬了一个军礼,却猛然发现自己已然脱下那身军装。“当时想这可能是自己最后一次敬礼了吧,”樊民说,“每一位当过兵的,军人情结一生都在。我和老先生的交流不多,但一切尽在那军礼中。” 本报特派记者 郜阳

麻醉师哭了 其实他爱笑

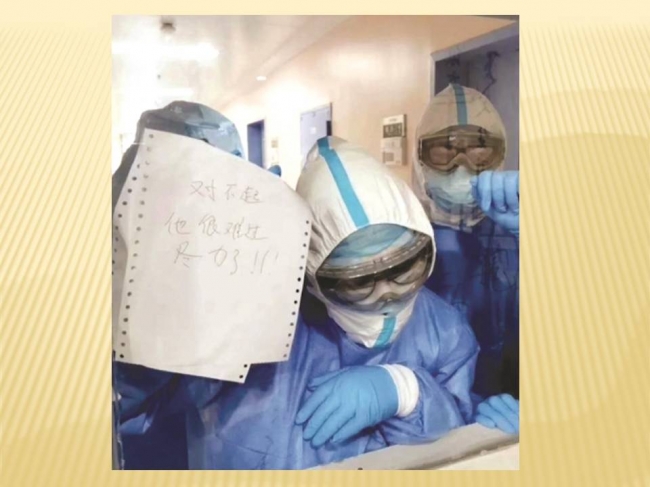

一张纸,一句话,一片救死扶伤的赤诚之心

最近,上海赴鄂医疗队队员魏礼群在武汉光谷ICU因病人抢救无效痛哭的新闻再度引起关注。照片中,同事帮他在一旁举起一张纸,上面写着“对不起,他很难过,尽力了!”他说,病人背后是一家人啊。 此前,魏礼群因病人抢救无效在病房外失声痛哭的场景曾被媒体捕捉到,这个27岁的麻醉医师哭得像个孩子。“他是我值班期间离开的第一个病人。很难过,一条人命。”他说。 其实,这个在媒体上哭了的医师很爱笑。平常,魏礼群会和同事开玩笑,喜欢在朋友圈发各种无厘头的表情包。“可以说我是个好玩的人吧。”他这么自我评价。

躲在家书里的情愫 一个“爱你的群哥”的署名,让魏礼群写给爱妻的家书“煽情”了一把。前段时间新民晚报《申声传情》节目里,青年演员陈龙朗读了这段既是家书也算情书的文字。 “我感觉我好像没那么深情吧。”听完节目后,魏礼群坦言,尽管妻子因忙着照顾孩子没有回复这封旁人觉得深情款款的家书,但还是听了这期节目。“她觉得挺好的。”魏礼群说,至于给妻子写这封信的理由,很简单,“因为我喜欢她啊”。 如家书所述,魏礼群和妻子第一次约会就在武汉黄鹤楼前,如今魏礼群却在家人团聚的元宵节里接到通知前往武汉,与家人分开。家书中提到的11天,其实是魏礼群陪伴儿子魏梾非常珍贵的时光。“这是一年里我呆在老家比较长的时间。我还在读研究生,平时只有周末回家。”刚刚结束规培,魏礼群成为华山医院医生,而妻子在徐州带孩子。 他们结合的原因再简单不过,“就是觉得彼此合适,相处得来”。当然,早期在上海漂泊不定的生活,给感情造成过影响,像家书里描述的,“中间我们吵架又和好,砸东西后打扫房间,闹几次分手都没成功……这些都没让我俩分开。我想我俩是真爱了。”魏礼群如是说。 “抱歉,没能及时回你。”大家都知道魏礼群没有回妻子消息的那天是情人节,但没有多少人知道,那天也是他作为“插管冲锋队”队员冲进病房的日子。“当时我在污染区,没有办法接手机。”他回忆道。

藏在日记中的热血 新冠肺炎诊疗中,医护人员会为呼吸困难者实施气管插管,直径7毫米的管道被喻为“救命稻草”。可患者口腔张开时,带病毒的高浓度气溶胶喷出,实施作业的医生在二三十厘米的距离内最危险。 “麻醉医生是属于外科类的。像气管插管、深静脉穿刺,还有动脉的穿刺,这些我们都比较擅长。”魏礼群说。和本就受人关注的专科医师不同,平时让人在无影灯下沉睡的麻醉师,此时成了前锋。日记里,魏礼群记下这些“插管冲锋队”队友的日常。从插管队成立至完成近50例气管插管之际,他在日记中写道:在这里我们是一个团队,是一个集体,是同一个战壕的亲密战友。 从接管病区首例插管术实施以来,他们不断调整方案,小到纱布使用、插管姿势调整,大到护目镜防雾处理、插管时机把握,都精确到秒。“我们穿了三级防护,操作起来没那么便捷,但插管速度要求要很快,因为病人氧储备很差,如果速度不够快,氧饱和度一降下来,病人心跳可能就会因此停掉。”魏礼群表示。 魏礼群认为,麻醉行业没有像专科那么热门,但是很重要。所以学习麻醉这个领域,魏礼群归结于兴趣。他说,自己本科学的就是麻醉,现在研究生读的还是麻醉,因为比较喜欢,所以就一直坚持下来。“我们徐州医学院麻醉比较有名气。”他很自豪。 (文章来源:《新民晚报》2020年3月13日第9版)

荐稿人:xscclf 2020-03-13 执行编辑: lyh 2020-03-15 责任编辑:zjy 2020-03-13 |

| 0 |

|

相关评论: (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

|

-

暂无相关信息

当前位置:首页