有人称她为“当代女愚公”,而她连“愚公”两个字都写不全。今年40岁的她从小没念过书,仅在15岁时上过扫盲班,她常说:“我要是有点文化就好了。”可熟知她的人都说:“她要是再有点文化,就更不得了了!”

很难想象,一个斗大的字不识几个的农村妇女,居然带领村民用了13年时间,用土法“啃”出了一条通常要花费上亿资金才能打通的隧道。

13年来,她与村民们三度开凿,硬是在村口那座“王屋山”——广山坡的山腰里挖出一条长216米、宽3.5米至5米、高3.9米至6米的隧道,把2个多小时的山路变成了15分钟的坦途,如今还跑上了大卡车。

她就是邓迎香,贵州省罗甸县董架乡麻怀村翁井组的一个普通村民。

因为这条隧道,这个从外乡嫁过来的小村姑成长为远近闻名的“大能人”;

因为这条隧道,外面的世界对于这个四面环山“天坑”里的村庄来说不再遥远;

因为这条隧道,村民们改变的不仅是生活,还有生活方式。

金秋时节,当记者开着越野车进入这条人工隧道时,平整的道路、宽阔的视野一次次震撼心灵。车行不远,忽见一束暖黄色的手电光在洞顶闪烁,一个带着安全帽的妇女走走停停,循着光线不时仰头张望——那正是邓迎香,在完成隧道顶加固工程前,她每天都要巡视数遍。

小小的手电光芒,将漆黑的隧洞照亮。

而邓迎香就像这束小小的光芒,将整个山村照亮。

“啃”洞,一锄一镐挖山

“沙-沙-沙”的沉重脚步声,在大山里回荡……

那是1990年出嫁那天,18岁的邓迎香正翻山越岭赶往麻怀村的新郎家。从村口走到新郎袁端林家直线不过数百米,却因为大山的阻隔,邓迎香走了2个多小时。

那晚,还未通电的村子漆黑一片,周围的山峦墨色浓重,大山挡住了月亮。邓迎香望着这漆黑夜暗暗思忖:将来还会不会有她这样的山外人嫁到麻怀村?不久,儿子袁洪进出生,邓迎香问老家的小姐妹,将来要不要“打亲家”?小姐妹甩下一句“哪能嫁到你这干啥都得翻座山的村里呀?”

让邓迎香更郁闷的是,村里人每天起早贪黑,全因大山横亘事倍功半:清晨4点起来翻山越岭赶到集市,水灵灵的青菜开始蔫了,半价都无人问津;果子熟了,车进不来也无人愿意进山来收,只能烂在岩缝里;这里的日照才2小时,原本在娘家晒一天的稻米,在这儿得晒上好几天;要盖房子的人家,只能把一筐筐建筑材料挑进村……最苦的还是孩子,天蒙蒙亮,邓迎香就要唤醒一双儿女,带着睡眼惺忪的孩子翻过陡峭的山,再走上3公里到村级小学去念书。孩子每天上下学来回要徒步4个多小时,每天折腾在路上,哪还能用心读书?

面对这一切,邓迎香觉得麻怀村必须改变,可如何改变呢?她心中茫然。

终于等来了契机。1999年,农村电网建设覆盖到董架乡,麻怀村终于要通电了。虽说从麻怀村到乡政府不过7公里,但因为四面皆山,山路险峻,工程进展十分艰难。为了把电线杆和变压器抬进村,居住在翁井组的村副主任李德龙几次组织村民探路。一次,从交通部门退休的老同志帅永昌去勘测路线,发现广山坡山腰有个40多米的狭小溶洞,溶洞北端刚好连着麻怀村,他突发奇想:能不能打通溶洞,挖一条通往麻怀村的隧洞?说干就干。离山坡最近的翁井组27户人家全部出动,每户还缴纳15元钱用于买铁锤、洋镐和照明用的煤油、蜡烛。

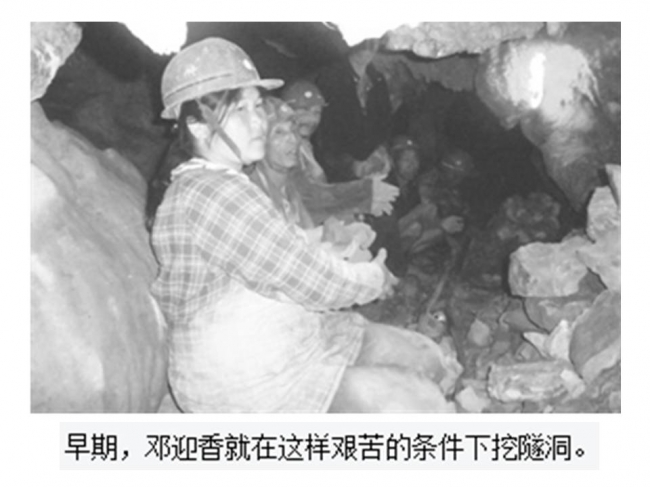

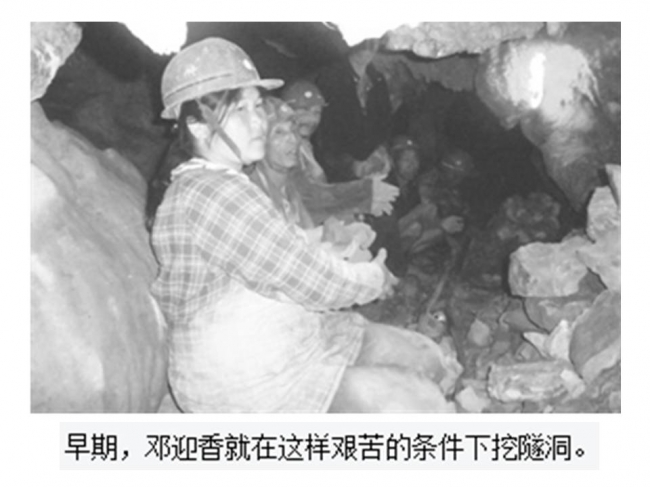

邓迎香夫妇俩也加入了“挖洞大军”。挖洞比想象中困难得多。由于溶洞狭窄,邓迎香只能跪着甚至趴着,一镐一镐地凿岩石。凿一阵子,村民们再紧挨着盘坐在地,从内向外用双手把凿下的岩石、泥块递到洞外。用这样原始的方法挖洞,邓迎香常常累得直不起腰,走不动路,“回家连晚饭都没力气吃”。可每当身边一起挖洞的村民想休息,她又劝他们“宁可慢慢做也不要停,好歹有进展”。尽管进度很慢,但看着运出去的泥石越来越多,邓迎香心中有说不出的甘甜。

2001年正月二十八那天傍晚,邓迎香正在凿石头,忽然听到轻微的敲击声,停下手头的活儿侧耳仔细辨听,发现竟是另一组挖掘队发出的敲击声!激动的村民高喊:“今天就是‘啃’,也要把这个洞‘啃’穿!”

晚上,丈夫换下邓迎香继续“啃洞”。凌晨2点,一个村民刨着抠着,猛然间抓到了对方组员的手,俩人不约而同地大叫:“通了,通了!”兴奋的人们奔走相告,邓迎香给大家准备了宵夜,17个打洞的村民一醉方休。

村民们又一鼓作气花了两周时间,从“挑水都没一脚好路”的岩山上,在隧洞前开出一条长700米的通组公路。电线拉进了山村,村民们过上了有电的生活。邓迎香看着原本漆黑的麻怀村亮起了点点灯光时,感叹这片“桃花源”终于和外面的世界连通了。

“人不出门身不贵。”带着对外面世界的憧憬,迫不及待的人们背起行囊,从这个隧洞走向了外部世界。尽管这条隧洞最窄的地方只能过一个人、一匹马,尽管最低处人只能“像狗一样爬”,但麻怀村还是迎来了迟到的外出打工潮。

2004年,李德龙的大女儿李琼穿过隧洞,来到县城的中等职业学校念书。

2006年,邓迎香穿过隧洞,去福建一家鞋厂打工。

……

只是她们当时并不知道,这看似平常的离开,竟改变了麻怀村人的将来。

拓洞,汽车开进“天坑”

“哗-哗-哗”的蹚水声,响彻隧洞……

那是2009年国庆,已经在苏州工作的李琼回麻怀村办喜事。

听说李琼嫁了个“苏州老板”,婚礼当天村里人都来看热闹。李琼没有穿家乡的民俗婚服,而是身着一袭洋气的白色婚纱,可她的出嫁路依然走得很艰难:隧洞狭小又渗水,李琼抱着婚纱在没过小腿的水中“步步惊心”,个高的新郎全程猫着腰,俩人始终一前一后无法并行,而且好几次差点跌跤。最辛苦的当属伴郎,他背着竹篓装着“特殊的嫁妆”——十几双拖鞋,让接亲队伍进洞换拖鞋,出洞再换皮鞋。

邓迎香的丈夫袁端林2003年不幸在煤矿事故中去世,3年后,她和同样丧偶的李德龙重组了家庭。这一次,女儿女婿新婚颇为狼狈的景象让邓迎香感慨:隧洞虽通了,缩短了人们出行的距离和时间,但肩挑马驮的历史并没有改变!

送走了女儿,邓迎香对李德龙说:一定要把隧洞再打高、打宽,“像真正的隧道一样,能通汽车”。“你是痴人说梦吧?”李德龙被她的想法吓了一跳。她答道:“不只是说,我还要做呢!”

邓迎香并非心血来潮。在闽浙打工那两年,邓迎香记住了一句话,“要想富,先修路”。2007年回麻怀村过年的情景,她记忆犹新:那年,一起同回罗甸的老乡,一到县城就打电话让家人骑摩托车来接,或者搭中巴车回家,只有她带信,让家人背着竹篓来接她。麻怀村的落后深深刺激了邓迎香,她决意不再出去打工,留在村里“把隧洞搞搞好”。

可谈何容易,摆在她面前最现实的问题是——钱从哪儿来?邓迎香首先想到了在县城唯一认识的“大人物”、女儿在县职校读书时的老校长黄周立。再有,就是乡党委书记罗金才和乡长龙仲芳。

罗金才2009年上任,都说“新官上任三把火”,邓迎香期盼隧洞能烧出“一把火”。龙仲芳老乡长对乡里的大事小情都很熟悉。2007年,邓迎香积极地入了党。2008年,村委会聘任她当计生员。一开始她并不乐意这个“好像干不了什么”的职务,但很快她发现,有了这份工作“可以借去乡里定期汇报工作的机会,提提隧洞的事”。邓迎香还常出门走上40分钟到“信号好的地方”,给罗书记打手机“讲讲遇到的困难”,找龙乡长“问问筹钱的门道”。有一次她急了,竟然拨通了县委书记沙先贵的电话。

黄周立是女儿李琼的校长,正是他向苏州工厂定点推荐了女儿李琼那一届职校毕业生。几年后,当得知自己的学生和苏州公司的管理人员结婚,他特别高兴,受邀来到了麻怀村参加婚礼。邓迎香因此见过黄校长,得知一辈子干教育的他在罗甸县培养出了不少“能人”,甚至乡里的罗书记都是他的学生。

虽然她没上过学,但邓迎香明白,“老师说句话比啥都管用,何况他还是校长”。“修路的大事,一定得找黄校长!”她认准自己的“理”!

从此,她一次次从村里赶到县城,走进黄校长的家门。以后,又一次次走进县机关各大小单位的大门。

“我知道黄校长开始也不相信我们。但他走过那条山路、淌水爬过那个山洞后,他理解我们,就没当面回绝。”她说。

“拉赞助的见得多了,但像他们这样夫妻俩为了打山洞、为山里人谋福利,一个一个单位找赞助的,还真从来没见过!”黄周立不禁感叹。他为邓迎香的执着所感动,向时任县委书记和乡党委书记提起这个农妇的“梦想”。

2010年,邓迎香终于拿到了第一笔资助,县环保局给了3万元。邓迎香觉得,前途开始光明起来了。这时,有“了解行情”的村干部嘲讽她:“3万元你就想打条隧道?这不是痴人说梦嘛!”邓迎香不服气:“有3万,就敢做3万的活儿!”她和几个村民花7800元买来了拖拉机,又用余下的钱买了炸药,拓洞工程如箭在弦。

当然,邓迎香也知道3万元打不了隧洞,她为筹资继续四处奔走。女婿得知后捐了1万元。邓迎香一次又一次“厚着脸皮”,走进县局机关各单位、公司的大门。出去“拉赞助”的时候,邓迎香还不忘常带上当村干部的丈夫李德龙,“他是村干部,能代表村里人给人家表个态”。

功夫不负有心人。“愚公”举动终于感动了越来越多的人。

“县民政局赞助3万元、残联3000元、罗甸职校2000元、城建局6000元、县政府5000元,财政局给了4吨水泥、林业局10吨水泥、水利局20吨水泥……总共筹到了10万余元资金、80吨水泥和其他物资。”邓迎香如数家珍,“这些恩人都要写到‘碑文’上去。

“有钱出钱,有力出力。”当翁井组村民都被动员起来后,邓迎香又号召麻怀村其他组的村民加入这项工程。5名在麻怀村附近工作的驾驶员也深受感动,主动提出无偿拉沙。

2010年农历十一月十八是个黄道吉日,麻怀村举行了开工仪式。邓迎香和李德龙一人带一队,从隧洞两头“进攻”。村民们分成3组3班倒,不分白天黑夜地拓洞。

这次拓洞较之11年前挖洞,让邓迎香真切地感受到了社会的进步:村民们能挺直腰板干活,能用雷管而非烟头点燃炸药,能炸下大石块,能牵进骡马把碎石驮出洞,能用拖拉机运沙土……仅仅14天,隧洞变成了隧道:宽度增加到3.9至5米,高度增加到了3.5至5米。

隧道打成了!

隧道可以通汽车了!

世代封闭在深山天坑里的麻怀村人笑了,邓迎香的“痴人梦”成真!

扩洞,穷村迈向通衢

“嘟-嘟-嘟”的汽车喇叭声,在隧道里拉得悠长,被唤醒的四盏声控灯散着温暖的光……

这是2011年12月,邓迎香李德龙的义女李丽与同村男青年喜结连理。出嫁那天,看着一辆满载家用电器的卡车驶进隧道,邓迎香说李丽福气真好,不仅是家里第一个“不用走山路结婚的新娘”,还是第一个用汽车运送嫁妆的新娘。

一年前,正当村民沉浸在隧洞拓宽后的喜悦时,一辆大卡车堵在了洞口,车子比洞口高出了一截,换了几个角度都开不进来。见此,一心为麻怀村“思变”的邓迎香,立即让看热闹的村民把打洞机器再搬出来,拓展洞口高度。

岂料,村里出现了不少难听的闲话:“一个妇道人家,怎么到处抛头露面?”“她在外拉赞助,一定拿了不少好处!”有村干部甚至对她说:“做好你的计生员工作就行了,村里的事不用你操心。”

较之资金短缺,人心不齐更可怕。而这并不是邓迎香第一次面对这样的流言蜚语。早在2009年拓洞前召开的5次讨论会,她已领教过多次。

在她记忆中,第一次开会是“50个人的吵架大会,足足吵了4个小时”。由于隧洞打通后出现了打工潮,几年下来,村里的贫富差距渐渐拉开。会上闹得最凶的是“先富起来”的那一群,因为在隧道还是隧洞的时候,他们造房、卖牲畜“吃过很多苦”。而今拓洞,令后来人“大树底下好乘凉”。面对这些争议,邓迎香告诉村民,如果大卡车能开进村,山外人就可来收活的牲口,“每斤价格能比现在高5角”;外面的人来收庄稼和农副产品,东西新鲜售价高不说,村民们还省时省力;如果谁家还想建房或装修,不仅运输成本可以降一半,东西还能拉到家门口……邓迎香苦口婆心讲得口干舌燥,会议最终以“同意”收场。可是好景不长,第二次开会一些村民又反悔了。没有“经验”的邓迎香心力憔悴,“吵了半天,最后说不同意”。因为这次会议,令她一度想放弃拓洞念头。

第三次会议,“痛定思痛”的她采取了会议签到制。在一份由乡政府起草拟定的隧道拓宽工程告知书上,她要求同意出工的村民“会写字的签名,不会写字的按指印”。为了争取更多村民的支持,急了,她还“威胁”说,“将来隧道完工后,要给隧道装扇大铁门,平时锁上,只给同意打洞的人家发钥匙”。第四、第五次会议后,终于所有人都同意了。

这一回,她等不了这么久了。邓迎香立即找来几户人家先干起来,按照“每户出一人”的原则,她出去谈资助的时候,就让念初中的女儿袁洪梅顶班干活。而丈夫李德龙的手掌上满是龟裂,手背上伤疤累累,指尖最让人不忍细看,那是挖洞留下的特殊印记。“有天打洞时,我就觉得手指好像特别疼,晚上在灯下一照,居然指甲都给打没了。”作为工程领头人,李德龙常帮着放炮。时间一长,他发现自己耳朵越来越不好使,“5米开外,现在一点声音听不到”。后来,县残联鉴定他已达伤残等级。也是从那时起,邓迎香变成了大嗓门。

于是,中午只要她远远地喊上一嗓子,帮忙的邻村村民就放下手上的活儿,去邓迎香家吃她给大家做的免费午餐。这时,李德龙就带着放炮员抓紧时间去轰大石。

渐渐的,村民们的“怪话”听不到了。若是有人说三道四,就会有村民出来替她打抱不平:“她去找钱,女儿顶她做工;为拓洞,她老公耳朵都炸聋了,指甲都没了,你说说她捞了啥好处?”越来越多村民自愿加入到了她的“扩洞大军”。

2011年8月16日,麻怀村举行了通车典礼。那天,隧道口拉着两条横幅,写着邓迎香最信奉、也是感触最深的两句话——“一等二靠三落空,一想二干三成功”。尽管这只是个小山村的活动,但时任县委书记沙先贵来了,他深知邓迎香和麻怀村人实现梦想的艰辛:隧道从开工以来,仅人工炮眼就打了8500余个,清运沙石5万余立方米,解决了麻怀村、田坝村等500多人的出行问题!他对邓迎香说:“你是个了不起的农家妇,好好干!”

……

而今,这条长216米、宽3.5米至5米、高3.9米至6米的隧道把“幸福”带到了麻怀村。一大早就有人进村卖面包、饮料、雪糕,“生活多了很多滋味”;村里原来荒芜的山地重新耕种了起来,人们开着大卡车一箱箱地运出早已预定的农副产品;很多人买了摩托车代步,现在几乎平均每两户人家有一部摩托车;彩电充实了村民们的闲暇生活,无线座机、手机不再是无用的奢侈品……

隧道,拉近了麻怀村与外面世界的距离,也拉近了村民与邓迎香的距离。如今,邓迎香的家务事有人帮着操心了:地里的庄稼来不及收,回家的时候发现已经在院子里码得整整齐齐;家里的饭来不及做,邻居们端着热腾腾的饭菜送上门;孩子只要在村里,少不得人们对他们关怀备至……邓迎香赢得了村民们的尊敬,叫她“李德龙老婆”的少了,喊她“邓大姐”的多了。

村民们还把她的事迹编成快板书,在乡间传唱:“……共产党员邓迎香,巾帼英雄响当当。携手丈夫李德龙,誓叫大山把路让。发动全村齐动手,一锄一镐挖山忙。不等不靠不伸手,麻怀隧道连乡场。昔日愚公是传说,今日愚公在身旁……”

推荐人:lry 2012-10-16 执行编辑:lry 2012-10-16 责任编辑:tmy 2012.10.17 |