|

【字体:放大 正常 缩小】 【双击鼠标左键自动滚屏】 |

|

登录日期:2025-01-07 【编辑录入:ych】 文章出处:校关工委办公室 |

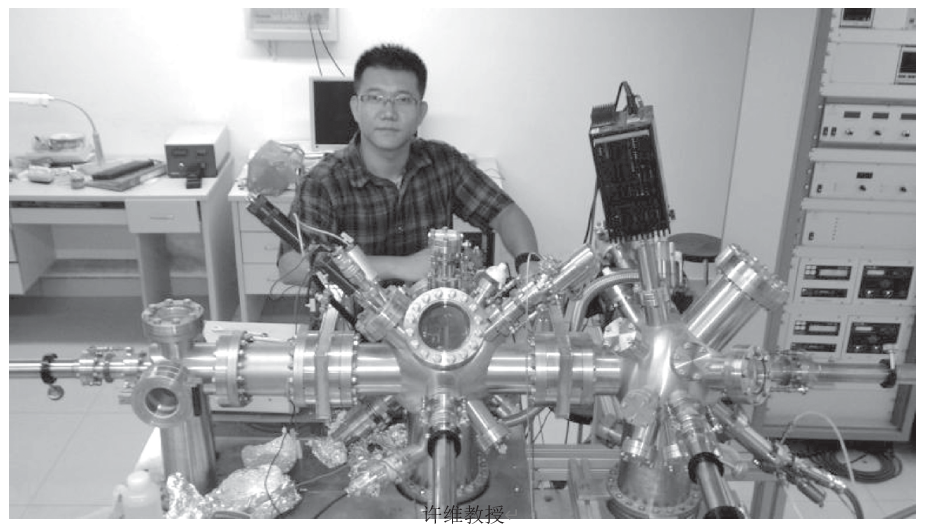

| 润物细无声 ——记导师许维教授 |

| 《同济学子话恩师》 |

|

作者:张 弛.

阅读次数:2175

|

在同济求学将近九载,即将离开同济的我,回眸来时路,4 年的本科与近 5 年的博士生涯中满满都是风景。有过迷惘,有过挫败,也有过欢笑,有过感悟。特别是攻读博士期间的学习、生活,离不开表面纳米结构与材料实验室这个大家庭所给予的鼓励和帮助,更离不开的是恩师许维教授手把手的指导和训练。 犹记得初到同济大学材料学院时,自己还是一个懵懂的孩子,怀着忐忑又欣喜的心情来到这个陌生的环境。从大三开始,借由学校大学生创新实践训练计划(SITP)的机缘,我认识了现在的导师许维教授。刚开始进入实验室的时候,我特别茫然,实验室的研究方向主要是固体表面相关的物理化学课题,而这些都需要较强的物理背景和相关专业知识。同时,这些分子尺度甚至是原子尺度上的研究方式与我之前所学习的宏观的材料科学截然不同,对我来说是全然陌生与未知的学习体验。那时候许老师刚加入材料学院,实验室并没有正式组建起来,一同来实验室学习的都是一些年纪相仿的小伙伴,嬉笑打闹中减压不少。最初的学习开始于阅读英文文献之后的组会汇报,我不仅对基础理论一无所知,而且专业英语词汇也完全不同于以往所学范畴,一篇三四页的英文文献,往往得花上一两个整天才能有一些最基本的理解,之后组会一汇报,又会发现很多地方的理解都有问题,当时还是门外汉的小伙伴们总会在组会过程中闹不少笑话。许老师并不在查阅文献之前讲一些晦涩难懂的原理与知识,而是在一次次汇报中一一指出问题所在,用具体的文献实例甚至生活化的比喻来阐述相关的原理和知识,并用演示文稿展示各种技巧,一步步教导如何阅读文献提取有用信息。良师循循善诱的教学方法、实事求是的科学精神,不断在潜移默化中感染我们、教育我们,我们便在一次次文献阅读和汇报过程中收获了对本领域的最初的认知和把握,从而为之后的研究工作打下坚实的基础。 如今回忆起来,我就是从那时候开始慢慢对于科研有了较为清晰的认识,以往可能认为是枯燥乏味、与现实相距甚远的“阳春白雪”,接触下来,发现却是与生活中很多方面都有密切联系。于是不免让人生出跃跃欲试的念头。可以说,许老师开启了我们人生另一个不同的方向,他就像是科研路上的指路明灯,毫无保留地为我们点亮前行的方向。 在这样一种良好的氛围中,我们便慢慢融入忙碌的实验生活。犹记得在实验室建立初期的很长一段时间内,从早 8 点到晚 12 点,实验室里的每个角落都留下了许老师与我们一起忙碌的身影:从一个个小部件的拆卸、安装,再到各种实验操作、仪器运行,每一步许老师都耐心地演示和指导;从刚开始如何阅读文献提取有用信息,再到后面的数据分析与处理以及论文的写作,都是在许老师的谆谆教导之下得以顺利完成。对于我们实验的失误或者失败,许老师也从不会批评我们,而是帮助我们一起找出其中的原因,一起探索、一起发掘、一起分析,从根本上解决问题,避免下次的失误。这种特别的经历也教会了我们以积极乐观的心态面对这些挫败,更是教会了我们越挫越勇的人生哲学。 如今,实验室已然步入正轨,但许老师依旧奋斗在科研第一线,每天超过 12 小时的工作时间,日复一日、年复一年。他春风化雨、润物无声地为我们解开科学世界的迷惑,他严谨求实、精益求精的学术态度与敬业精神,对我们今后的学术道路有无限的启迪。 回首来时路,汇成一句:感谢恩师! 荐稿人:ych 2025-01-07 执行编辑:ych 2025-01-07 责任编辑:lxl 2025-01-08 |

| 0 |

|

相关评论: (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

|

-

暂无相关信息

当前位置:首页