|

【字体:放大 正常 缩小】 【双击鼠标左键自动滚屏】 |

|

登录日期:2019-02-11 【编辑录入:xscclf】 文章出处:《解放日报》2019年2月6日第1版 |

| 我把真实体验和深情融进了音符 |

|

作者:* 口述:吕其明 整理:吴 桐

阅读次数:10336

|

吕其明近照

10岁参军,在党的怀抱里成长

我10岁参军,15岁入党,在红旗下前行,在党的怀抱里成长。今年我89岁了,回过头去看,我的创作永远只有一个目的,那就是为祖国为人民创作。70年来,我和我的祖国血肉相连,休戚与共。 我的父亲吕惠生,1926年毕业于北京大学农学院,后回乡办学校、办报纸。七七事变后,他投身抗日救亡运动。1940年初,在敌人的追捕中,父亲带领我们全家投奔新四军,来到新四军二师淮南抗日根据地。他曾任淮南抗日根据地仪征县县长、皖江抗日根据地行政公署主任。 我10岁就和姐姐一起加入了新四军二师“抗敌剧团”。当时母亲觉得我们太小了,很舍不得。但父亲坚决地说,要让孩子们去革命的大熔炉好好锻炼。时值抗日战争最艰苦的时候,我们文工团跟着部队每日行军,到了营地,就为战士和老百姓演出。 1945年抗战胜利后,我军战略转移时,父亲由于重病无法随大部队行动,决定从长江水路秘密转移,但因叛徒出卖不幸被捕。面对敌人引诱和拷打,他始终坚贞不屈。他在狱中写下绝命诗,最终走上刑场,高呼“中国共产党万岁”。父亲牺牲时年仅43岁,而我只有15岁。就在那一年,我也加入了中国共产党。我对自己说,要继承父亲的遗志,完成他未完成的事业。参加革命70多年来,我一直踏着父亲的足迹在前行,永远怀着一颗赤子之心,把自己的一切献给祖国。

89岁仍每天花时间整理作品

1949年5月26日,我们华东军区文工团进入上海,当晚在老北站大厅的条凳上过了一夜,第二天,上海宣布解放,我背着一把小提琴,走到上海街头。到了11月,我们集体转业到上海电影制片厂。虽然脱下军装非常不舍,很怀念过去的战斗生活,但在上海,我们面临着新的艰巨任务,一切都要从头开始。 1951年,21岁的我走上了电影作曲的岗位。以前在文工团我是拉小提琴的,但要为电影作曲,我面对的是一支庞大的交响乐团,怎么才能写出好的作品呢?刚开始的时候我每天夜不能寐,一面翻书一面写,不断向有经验的同志请教。1956年,我26岁,为电影《铁道游击队》配乐,写出了《弹起我心爱的土琵琶》,这首歌至今没有被人们遗忘。这是我第二部电影配乐,里面用到了许多山东民歌的元素,这归功于解放战争时期在山东度过的几年时光。我当时用业余时间搜集了大量的山东民歌、戏曲,研究当地音乐的调性和语言,成为了我宝贵的创作素材。 生活是创作的源泉,文艺离不开生活,离不开人民,这是我在1944年学习毛主席《在延安文艺座谈会上的讲话》后,一直牢记不忘的信条。还有一条是,文艺要为人民大众服务,为社会服务。这些思想早已渗透到我的血液中,不断生根发芽。 上世纪60年代至90年代,我还为电影《红日》《白求恩大夫》《霓虹灯下的哨兵》《庐山恋》《城南旧事》《雷雨》《焦裕禄》等电影写下配乐。2012年,82岁的我还与作曲家陈新光合作,谱写了交响组曲《使命》。今年我89岁了,仍然每天都会花上一段时间在书房里,整理和修订以前的作品。我的管弦乐序曲《红旗颂》刚刚完成定稿,很快就要重新出版。

《红旗颂》修改50多年终定稿

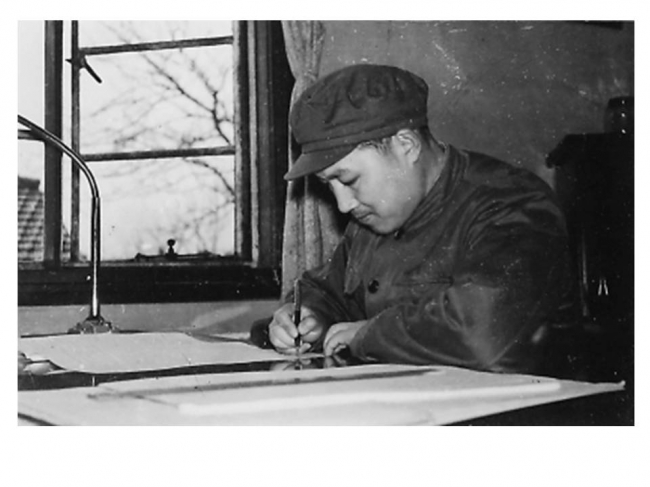

吕其明在创作《红旗颂》

《红旗颂》是我在1965年2月接到的一个“命题作文”,要在当年5月的“上海之春”首演。时间紧、任务重,只能背水一战。 音乐描绘了1949年10月1日的开国大典,天安门广场升起第一面五星红旗的动人一幕。虽然没有亲眼见证开国大典,但上世纪50年代初,我在北京电影制片厂工作了几年,每年劳动节和国庆节都会去天安门广场参加盛大的游行,看五星红旗迎风飘扬,高呼口号跟随人群前进,每次都热泪盈眶。这些真实的经历,都对我写作《红旗颂》帮助很大。在《红旗颂》中,红旗飘扬的形象,从头到尾贯穿在音乐里,我还用到了进行曲式,好像一个巨人的步伐,无法阻挡地向前。 看着天安门升起的五星红旗,我想到的是无数革命先烈的鲜血,其中也有我的父亲吕惠生,我对红旗有着无比深厚的感情。就这样,我热血沸腾、眼含热泪、埋头书写,经过一个星期的日夜拼搏,写就了管弦乐序曲《红旗颂》。我把我真实的体验,以及对祖国、对人民的深情,全都融进了音符。1965年5月,在“上海之春”开幕式上,《红旗颂》由上海交响乐团、上海电影乐团、上海管弦乐团联合首演,获得了巨大的成功。50多年来,我对这首短短的乐曲进行了反复修改,如今终于定稿了。这是我献给新中国成立70周年的礼物,祝愿我的祖国繁荣富强。

荐稿人:xscclf 2019-02-11 执行编辑:xscclf 2019-02-11 责任编辑:zjy 2019-02-11 |

| 0 |

|

相关评论: (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

|

-

暂无相关信息

当前位置:首页